2018年8月31日

電子メールが2週間も送信できてなかった!

お盆明けくらいから、なんとなくモチベーションが下がりまくっていて、夏休みでダラダラしすぎてるのかもなぁ、と悶々としておりました。「俺って世の中に必要とされてるのか?」なんて自問自答したりして。

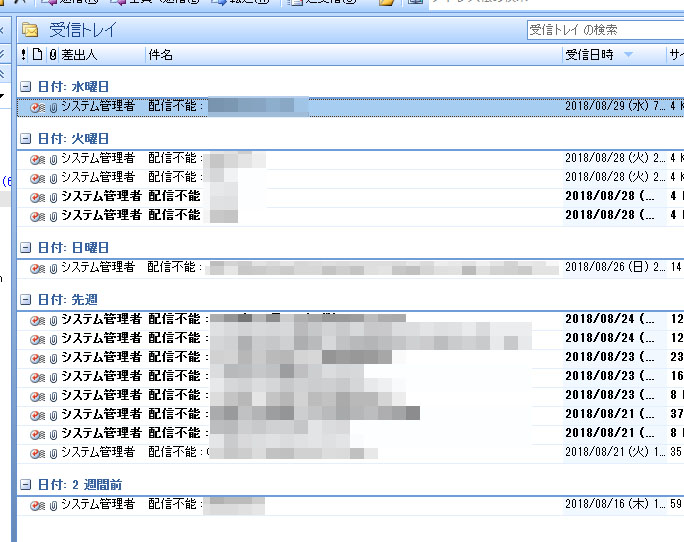

そんな日々が続いていたのですが、今週前半、ふと「受信トレイ」を見てみると、謎のメッセージが溜まっているではないですか。

自分はIMAPを使っているので、通常の受信メールはサーバ側の「受信トレイ」に保存されて、普段はそちらしかチェックしてないのですが、outlookのクライアントには別途「個人用フォルダ」の「受信トレイ」が強制的にセットアップされているんですね。そっちのほうにこのメッセージが溜まっていたので、2週間ばかり気づかず放置してました。

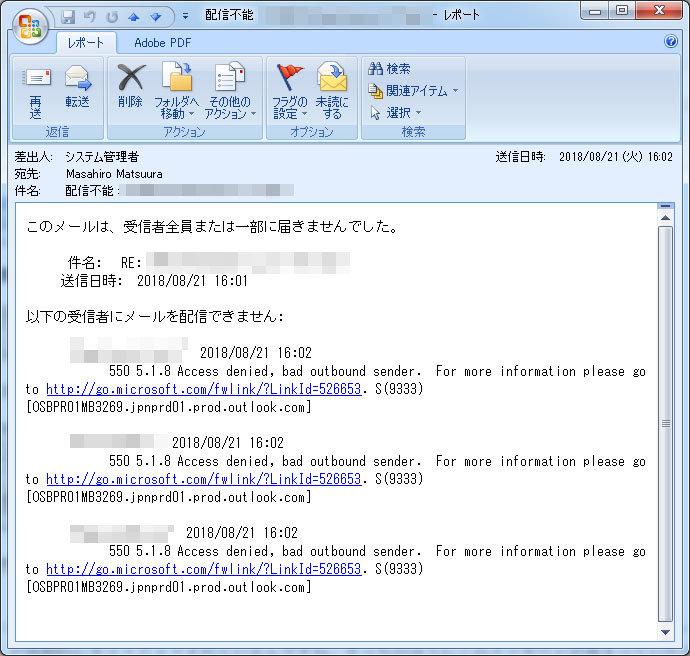

で中身を見てみると・・・

メールが配信できていないだと!?

一瞬、相手のメールボックスの問題かなぁ、なんて思いましたが、こんだけエラーメッセージが溜まってるってことは、自分側の問題でしょう。ということで、エラーメッセージの

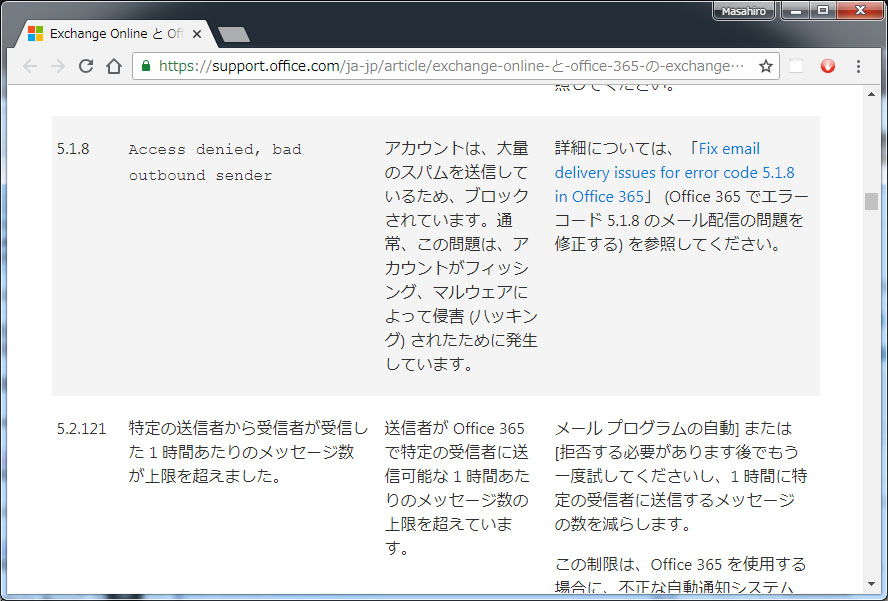

5.1.8 Access denied, bad outbound sender. について調べてみると・・・

マルウェアによってハッキングだと!?!?!?

超焦って、自分のPCを再度ウイルスチェッカーで確認してみたり、送信済みメッセージ等に何か痕跡がないか探してみたり・・・したものの、乗っ取られた痕跡はとりあえず確認できませんでした。とはいえ、通信ログ確認したわけではないので、ちょっと不安。最近、明治大ではこんなインシデントがあったばかりですし・・・コノ俺がやっちまったか?と焦ります。

とりあえず仕事にならないので、別の個人管理のサーバから急いでメールを再送しました。

このエラーメッセージですが、送信メールすべてについて来ていたわけではないので、一部のメールは送られていたのかな?と思いましたが、どうやら、8月16日以降、全てのメールが送信されていなかったようです。完全にSMTPが阻止されてた状態ですね(泣。受信側のIMAPも停止されていればメールが1通も届かなくなって、さすがにもっと早く気づいたでしょうが、送信側だけ停止されていて、エラーメッセージも普段見ないメールボックスに入っていたので、2週間も気づきませんでした。あと、学期の期間中でなければ、対面でいろんな人に会うので、「メール届いてない!?」という話題になるでしょうが、夏休みで人と会うことが少なかったので、気づくのが遅れたかもしれません。

ということで、駿河台のサポートデスクに電話、状況をお伝えして調査してもらうと、特に不正アクセスはなく(怪しいのは九州のプロバイダからアクセスがあったという点らしいですが、それって自分の九州帰省(笑))、すぐに復活してもらえました。迅速対応感謝!

で、原因ですが・・・実は自分のミスでした。前職の東大のメールアドレスがまだ生きているので、東大に届いたメールをすべて明治に転送していました。で、その中に大量のSPAMが含まれていました。それだけならともかく、明治に届いたメールは全てgmailに転送していたので、SPAMを東大→明治→gmailの間でリレー中継させてしまい、明治のサーバー(正確にはMSの企業向けoutlook)が「こいつSPAM送ってるやん!」と自動判断してアカウント止めちゃったみたいです。当初は東大から明治の転送の際に、SPAMを除外する設定にしてたんですが、いつの間にかその設定が機能しなくなっていたようです。また、お盆にSPAMが急増したのかもしれません。まぁいずれにせよ、転送設定をミスった私が悪い。

ということでメール送信のシステムが今週復活。復活後、たくさんのお返事(仕事の用件ばっかしですが)を頂戴しました!というか、システムが止まっている間、メーリスのメッセージなどは届くのですが、自分が送ったメールへの返信が全くなかったんですよね。というかそもそもメール送信できてなかったんだから返事が来るわけもないですが(笑)。

で、思ったのですが、メールを送っても返事が来ない、って、けっこう、メンタルへのダメージが大きいのかもしれませんね。話しかけてもみんなから無視をされるのと同じでしょうか。自分はこれまでほとんど意識してませんでしたが、今回、偶然そういう状況に置かれて、返事がもらえないとジワジワと無能感に苛まれることに気がつきました。電子メールはとりあえずヒトコト返事しておくって、良好な人間関係を維持するうえで、大切なことかもしれませんね。まぁだからこそ、敢えて返事をしない、っていう選択肢もあるわけですが。