2024年12月12日

昨日、留学生向けのResearch Methodの講義で、Qualitative ResearchのなかのCoding作業について授業をしていたのですが、学生からの質問で「それってAIでやったらどうなるんすか?」というのが出てきました。

授業では演習で、3ページのインタビュー書き起こしのプリントアウトを渡して、学生に手作業でコーディングと整理をやってもらっていたのですが、「じゃぁこの書き起こしをChatGPTに突っ込んだらどうなるか、やってみよう!」ということで、学生の前で、やってみることにしました。

で・・・やってみたところ・・・

すげぇ・・・

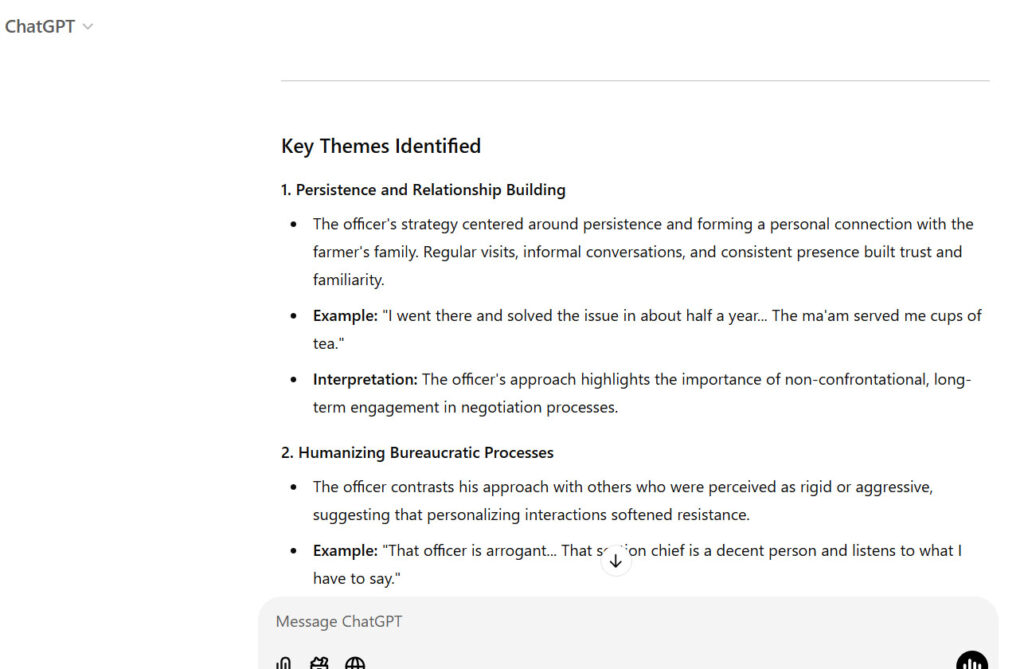

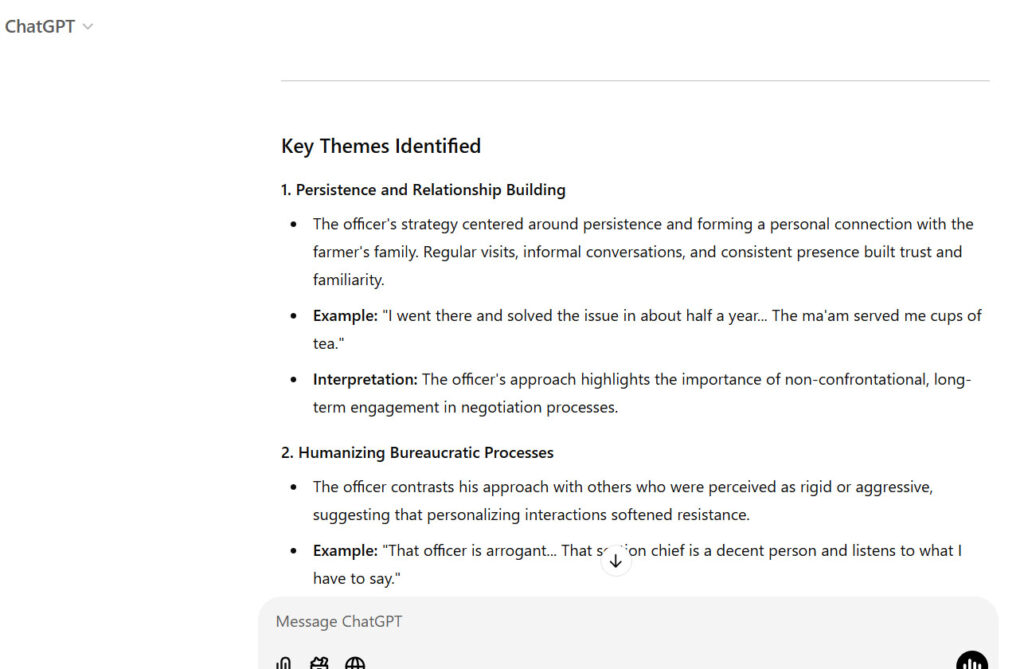

学生たちがコーディングして、僕が先導するディスカッションで、複数名の結果をまとめてある程度の仮説を構築していたわけですが、それ以上の結果(僕らが見落としていた観点、論点)をChatGPTの野郎は叩き出してきたわけです。しかもAIらしいテキトーな論点ではなく、確かにインタビューの書き起こしの行間をよく読めば、出てきてもおかしくない論点ばかり。

これには唖然。これから授業でいったい何を教えればいいんだろう!?!?・・・としばらくポカーンとしてしまいました。

以前のAIではこんなことできなかったと思うので、毎年毎年、すごい勢いで進化してんでしょうね。

来年のいまごろには、Codingどころか、インタビューの音声を突っ込めば内部で書き起こしして解釈して、質的分析の結果をいきなり表示できるAIが出てきてもおかしくないですね。

そう考えると、質的研究とはいったい何なのか(そしてその教育に何の意味があるのか)、視野を広げて内省しないとほんと、やばい時期が来てますな。

2024年5月27日

静岡県知事選、元浜松市長の鈴木氏が当選されたようですが、選挙区(市区町村)別で結果をみると、東西で2分していますね。東のほうの自治体だと対抗馬の大村氏のほうが圧倒的に勝っているように見えます。

この結果だけ見ると、東西で結果がハッキリと分断してしまっていて、だいじょうぶなのかなコレ・・・と心配にもなります。

で、首長選は基本的にすべての県民が一人一票で、県全体で最大得票を獲得した候補者が選ばれることになっています。しかし、ドリフ大爆笑ではありませんが、もしも・・・選挙制度が微妙に違ったらどうだったのかな?と雑な試算をしてみました。

想定としては、各市区町村に「代議員」が配置されて、その人数は全県人口に占める各市区町村の人口の割合で定められるとします。この代議員は県知事を最終的に決める選挙の投票権を一人一票持っているとしましょう。知事選はまず、各市区町村単位で行われ、各代議員は、各市区町村内で最大得票を獲得した候補者がその市区町村の代表者であるという判断を自動的に行う(自らの意思は持たない)制度だと仮定しましょう。その代議員が県庁に集結して、最終的に知事を選ぶ投票を行う(この最大得票を獲得した候補者が知事になる)という流れです。

さて今回の選挙で、502名の代議員が静岡県内にいたとして(※500名にしたかったのですが各市区町村の代議員の数を四捨五入で決めた関係で中途半端な数字に(^-^;)、上記の方法で選挙を行ったらどうなったでしょうか?選挙結果と5月の推計人口を使って試算してみました。

なんと鈴木氏は180名の代議員、大村氏は322名の代議員を獲得して、大村氏が圧倒的な勝利となります。

ちなみに市区町村単位で見ると、鈴木氏が勝ったのは10、大村氏が勝ったのは29なんですよね。

小職はどちらの候補がよい、悪いなんてことはまったく考えてないのですが、選挙制度(決め方)って、ちょっと変えただけで、結果が大きく変わるんだよなぁ、と思った次第です。

2024年3月25日

最近、ビジネスチャットが業務の現場にじわじわと浸透してきているように感じます。しかし自分は昔気質の電子メール派で、しかもソフトウェアを常に起動させておくという概念自体が腹立たしい(メモリとCPUのリソース食うだろうが!)ので、できるだけ拒否ってきました。

おかげで以前、とあるプロジェクトで「ボクはSlackを使いません!」と宣言したら、「じゃあいいですぅ~」とメンバーから外されて、コミュニケーション手段が目的を凌駕するのか!とビックリしたこともありました。

で、来年度から参加させていただくとあるプロジェクトがSlackを使うということで・・・逡巡したのですが、来年度は代表の科研費が獲れなかったので、背に腹は代えられない!拒否するわけにもいかず、でもアプリのインスコは許せないし・・・

ということで、Slackの投稿を電子メールへと転送させる方法を見つけました。電子メールをSlackに取り込む方法はいくらでもネット上に転がっているのですが、その逆はなかなか見つからんのですよ。そもそもSlackの開発者って、電子メールが大嫌いだからSlackを開発したんですものね。電子メール側へ吐き出すっていうのは開発者的には許せんでしょうな。

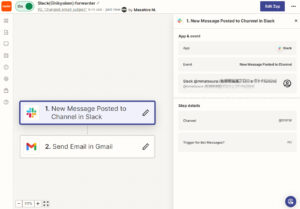

Slack本体は(通知設定はあるけど)電子メールに転送させない仕様になっているので、ここは外部サービスを使います。Zapierという素晴らしい自動化サービスがあって、APIを使ってSlackの投稿を吸い出して、それを電子メールに転送するのを簡単に設定できるんです。最初はPHPでスクリプト書こうと考えてたのですが、SlackのAPIを勉強するのが面倒すぎるので、Zapierにしましたが、ほんと、簡単すぎて最高です。

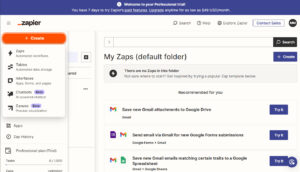

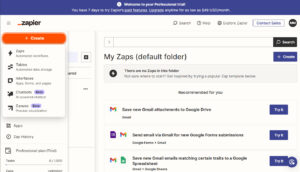

具体的にはZapierで新規登録して、ホーム画面で[+Create]を押します。選択肢が表示されるので[Zaps]を選びましょう。ちなみにZapとは、マクロみたいなもので、自動化したい一連の作業のことを指します。

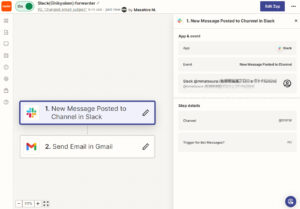

Zapの設計画面になりますが、Triggerがトリガーとなるイベント、Actionがそれを受けて処理する内容です。Triggerをクリックすると、何をトリガーにするのか聞いてくるので、SearchにSlackと入力して、Slackを選びましょう。そこから先はメニューを選んだり、編集したりするだけで容易に設計できるはずです・・・ステップバイステップで説明するのはちょっと面倒なので省略します(^^;。Actionのほうも同じ。いずれもテストが成功したら最後に[Publish]を押してZapを起動します。

ということでSlackの投稿がすべて自分の電子メールに届くようになりました。これでSlack常駐どころか、ブラウザ起動しなくても、メッセージが読めるように。快適、快適(※投稿はSlack起動する必要がりますが…)。

なお、Zapierの有料アカウントは毎月49ドルとなかなかのお値段なのですが、2ステップ(トリガー->処理)ならば無料アカウントでも動作するらしいので、Slackからの単純な転送だけなら、問題なしに思います。