2024年12月2日

今年度は自分が代表の科研費獲れなかったので「がんばらんば!」と学会発表で業績コツコツ貯めております。

ということで今回はひさびさにSTS学会@東大本郷。分担させていただいている科研基盤(A)「気候民主主義の日本における可能性と課題に関する研究」の一環で、阪大の八木先生がオーガナイズドセッションを組んでくださり、そのなかの話題提供として、みその気候市民会議についてお話させていただきました。

今回のOSのテーマは「気候市民会議の多様な開催を考える」で、日本国内でもいろいろな形態の気候市民会議が実践され始めているので、その経験から今後の展望を考えようというもの。

みその気候市民会議は地区レベルで実施した(たぶん)日本で唯一の事例なので、それなりに特徴がありました。特に、参加者全員が同じようなところで買い物をして、同じ駅(浦和美園駅)を使っている人たちなので、生活圏が同じがゆえにコミュニケーションがハイコンテクストなものとなり、それが共感(あるいは運命共同体という感覚、相互依存の感覚)を生み出していたように思います。

この点を指摘したところ、オーディエンスから重要なコメントもいくつか頂戴できました。狭い地理的範囲(あるいみニッチ)から出てくるアイディアなので、そのような取り組みがたくさん行われれば、現場から一般化されるボトムアップの気候政策が出てくる(通常は世界・国→現場の一方通行)可能性を秘めているかもしれません。

また、普段顔を合わせている地区の人たちが自然と集まってdeliberateした結果と考えれば、無作為抽出などの仕掛けを使って切り取られた熟議の場を設けることの意味は何だろうという議論にもなったのですが、やはり地区であったとしても、地区のボス、地主、有力者などが存在するわけで、それらの構造から解放された熟議の場をつくることに意義がある(そういう構造から解放させる必要がある)という結論になったように思います。

学会によっては、発表するだけでオーディエンスからの反応があまりない、ディスカッションにならないようなところもありますが、今回はとても有意義なセッションでした。こういう場はほんとうに勉強になるので、来年度以降も「がんばらんばね!」と心を新たにした次第です。

あと、久々に対面でお会いできた人たちがたくさんいたので、それもいい機会になりました。来年は懇親会出てもいいかも。

2024年3月16日

3月13日~15日にかけて、自分が分担させていただいている「気候民主主義の日本における可能性と課題に関する研究」の関連で研究会が立て続けにありまして、参加してきました(13日は小職リモートにて参加)。

ひさびさに魚釣り/買い物以外の目的でみなとみらいに行ったのですが、平日の臨港パークはヒトケがないですね。なんかもったいない。お昼休みなのにベンチもガラガラ。

14日の「気候市民会議 実践ワークショップ」は100名以上の参加者を迎えて、実務的な視点での情報共有・議論でした。

ワークショップということで、グループワークの時間もありました。当日はNewcastle大学のStephen Elstubさんがメインゲストだったのですが、欧州での気候市民会議の広がりについて、政策移転(policy transfer)の観点での言及があったのが興味深かったです。自主的な政策学習だけでなく、Extinction Rebellionによる下からの突き上げも効いているとのこと。あと、気候市民会議の運営を請負う事業者(日本でいうところのコンサル)の存在も指摘されていました。自治体の担当者がイチからやり方を理解するのって大変ですものね。「事業者に委託できる」というメタな体制もこういう取り組みの拡散に効果があるわけですな。

ワークショップの後に「交流会」があり、浦和美園駅周辺地区での実践についても雑談したのですが、その提言の内容が意外とinnovativeであることが発覚。これは美園のみなさんにフィードバックしていきたいところ。

15日は研究会で、「Session 3: Reflection on the Practical Workshop on Day 2」で短時間ですが、前日のふりかえりを報告させていただきました。

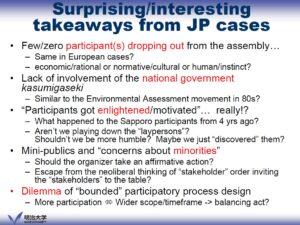

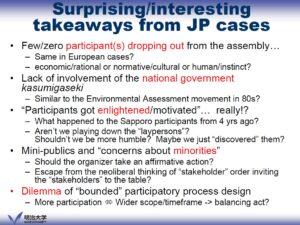

気候市民会議の事例を拝見して個人的な驚き、懸念としては、

- 途中で来なくなる参加者がいないというのは驚き(自分なら飽きて行かなくなる可能性がなくもない)

- これまでほとんど霞が関が関与してないというのは興味深い

- 参加者の気候変動に対する意識が高まった、というのは本当だろうか?

- マイノリティを参加させるべき、という意見が前日あったけど、それじゃ無作為抽出のミニパブリックスの意味ないんじゃね?

- 参加型プロセスって時間・場所・参加者などに「境界」を設定するので、テーマを広げればその分「境界」が拡大するけど、バランスがムズい

を提起しました。4番目のポイントで議論が続いたのですが、無作為抽出で参加依頼のレターを受け取った人が、応諾しようかどうか考えるときに、自分がマイノリティであることを理由に参加しない(たとえば日本語ができないから止めておく)ことにならない工夫は必要じゃないかという結論になりました。応諾するかしないかの判断で、自分がマイノリティであるという認識が参加しないという選択を促したら、結果として生成されるミニパブリックスは社会の縮図とはならないわけですな。とはいえ、「マイノリティ」と思われる人々へ主催者自ら声がけして特別枠の参加者として巻き込むことで、ミニパブリックスの存在意義を毀損するかもしれない、という点は注意が必要そうです(その後、論文など読んでみたのですが、敢えてステークホルダーを巻き込んだほうがよい、という説もあるようです)。

それにしてもこの3日間でかなり疲れがたまったようで、その日の夜から口唇ヘルペスが久々に大爆発…。お疲れぎみのようですので、来週はゆっくり過ごします。