2020年7月3日

さいたま市の美園地区、一般的には南北線/埼玉高速鉄道の終点で有名な「浦和美園」をもっとサステイナブル(持続可能)にできないかなぁ、と都市計画の研究者として常日頃考えております。

というのも自分自身が美園のお隣の地区に住んでいるもので、フィールドワークというか、「レジデント型研究者」として何かできないかな、と模索しているところ。

埼玉県内は感染拡大が落ち着いてきたということで、美園地区のまちづくりセンターであるアーバンデザインセンターみその(UDCMi)さんが、コワーキングスペースを7月1日から開設しています。ということで今日、さっそく伺ってきました。

そもそも、いまなぜ「コワーキングスペース」かというと、都内に通勤してた多くの美園住民がコロナ対応で自宅勤務となったものの、子育て世代の住民が非常に多いことから、自宅だと落ち着いて仕事できない、ならば自宅近所に落ち着いて仕事できる場所があればいいじゃないか!ということで、コワーキングスペースの実験的開設に至ったようです。

実は自分も、2050年の美園を見据えたバックキャスティングのワークショップを3年前に開催して、その時すでに、コワーキングスペースがあるといいんじゃないかという提言を出していたんですよ。みんな都内へ通勤してると、平日昼間は誰もいない街になって、地元民のつながりが希薄になって、それこそ災害時なんかの強靭さがなくなるわけです。だからこそ自宅勤務・テレワークは美園の強靭さを高める上で必要だと思うんですよね。

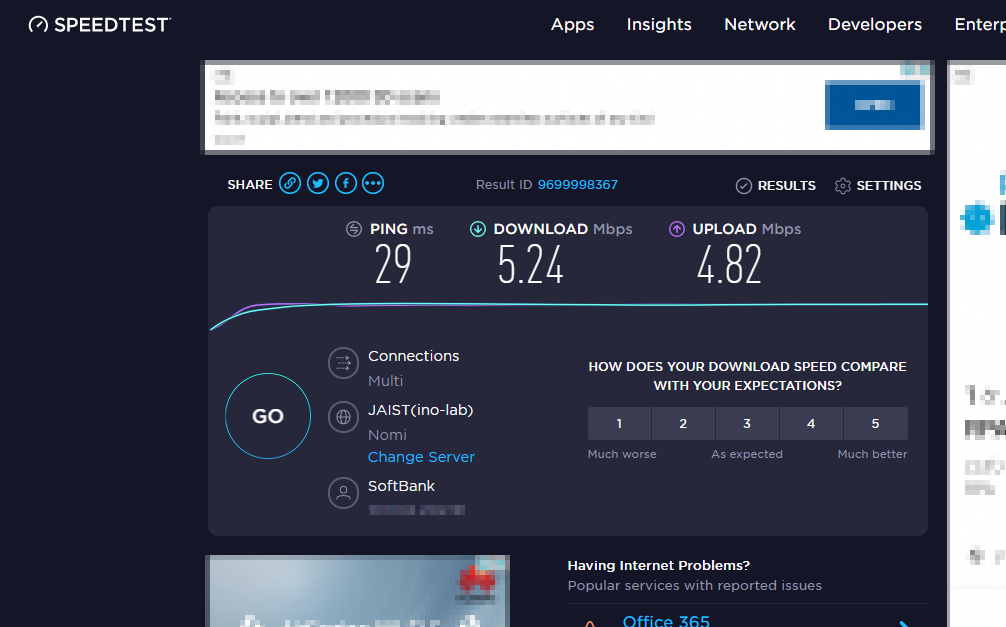

で、コワーキングスペースの会場はこんな感じでした。

ごめんなさい、1枚しか写真撮ってません(^^;

残念ながらまだ利用者はとても少ないそうですが、広々した空間ですし、ときどき係員さんが窓を開けて換気してくれますし、エアコンも効いてて空間としてはとても快適でした。

快適さ以上によかったのが、身が引き締まる感じがしたこと。自宅だとどうしてもダラけてしまうんですよね。いつの間にかネットニュース巡回して1時間無駄にしていたりとか・・・。

でもココなら開放的な空間で、係員さんもいるので、なんかいつもの自宅とは違う気分で、集中して作業ができました。いい気分転換になりました。

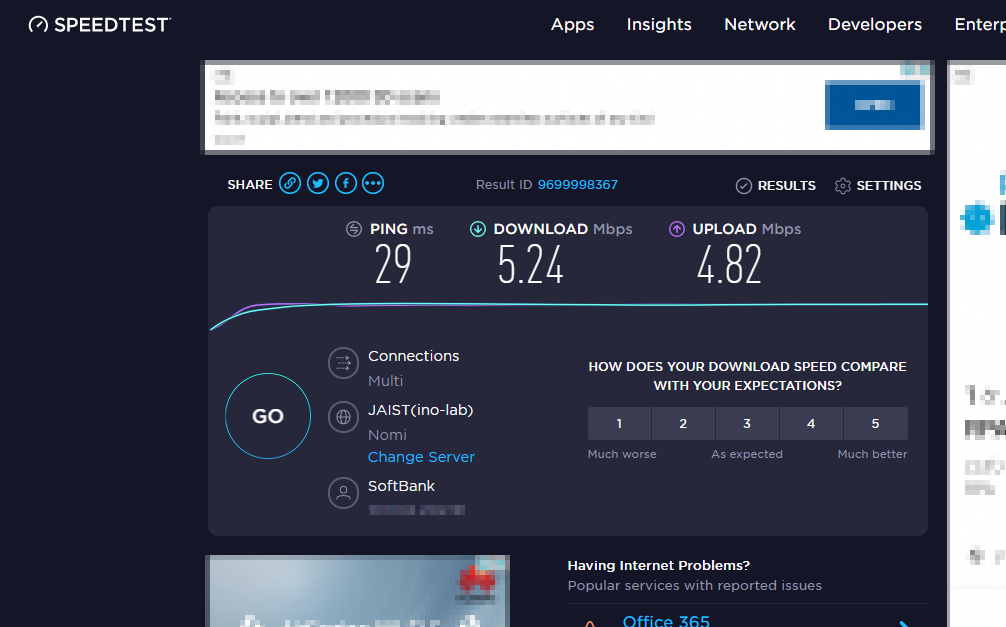

ただし、無料提供のWifiが非常に不安定で遅かったのが残念。ポケットルーターみたいなものを持っている人は持参必須です。

(自宅の光回線の1/40の速度・・・)

でも、最近流行りのデジタル・デトックス(digital detox)のチャンスかもしれません。インターネットが敢えて使えない環境で読書したり、考えごとをするのも実はダイジ。自分も滞在時間の半分程度は読書してましたが、ネットの誘惑に邪魔されずに集中して読書できました。たとえば資格の受験勉強なんかにもってこいの空間なんじゃないかと思います。

これから利用者が増えて、利用者間のなにげない交流みたいなものが生まれたらもっと、おもしろい空間になるんじゃないかと思います。

アンケートに答えたら初回は利用料無料なので、ご近所のみなさんは是非使ってみてください。

7月より開始!UDCMiコワーキングスペース実証実験!

2019年3月13日

ヤンゴンふれあい街歩き第2弾は、ヤンゴンのタクシー。ヤンゴンでは、バイクやトゥクトゥクがぜんぜん走っていません。そのかわり、流しのタクシーの数が多いように見受けられます。

で、タクシーなんですが、これも特徴的で・・・

コレとか(しかも絶対にエコドライブなんてしてないしw)

コレとか・・・

なんとみんな日本の「営業車」。プロボックスが多いようですが、カローラ、ADバンなど他車種もいますね。

日本の営業車ってサスペンションとかほんと頑丈で実はハンドリングもいいらしいって聞いたことありますが、酷使されるタクシーには日本から輸入した中古営業車がうってつけなんでしょうね。

ただし、ヤンゴンの渋滞が急激に悪化しているということで、右ハンドルのクルマを輸入することが禁止されたそうです。ミャンマーは右側通行のはずですが、右ハンドルの日本車だらけなんですよね。空港からの送迎で乗った初代アルファードも右ハンドルで、カーナビにはずっと「CDが挿入されていません」というエラーメッセージが表示されてました(笑。

ということでヤンゴンの営業車タクシーも徐々に減っていく運命かもしれませんね。

で、たまーになんですが、営業車に日本の会社名を掲示したまま走ってるタクシーがあってウケるんですよね。意外と少ないんですが、見つかるとラッキーという気がしますw。

なかなか写真撮れなかったのですが、1枚取れたのがコレ。

横須賀市安浦町の相模屋というローカルスーパーマーケットの営業車www。

このお店の人、自分たちの営業車がヤンゴンで走っているなんて思ってないんじゃないでしょうかねー。

2018年8月26日

日本一カネ持ちの村として知られる愛知県の飛島村。名古屋にも程近いため郊外住宅地開発が進みそうなものですが、村のほぼ全域が市街化調整区域なので都市開発ができないとのこと。

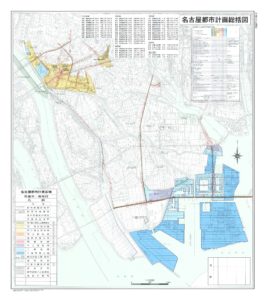

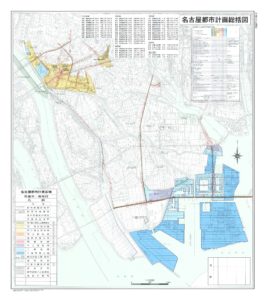

この記事をみると、「市街化区域はわずか8.66平方キロメートルしかなく、残りは全て市街化調整区域(13.87平方キロメートル)」とあるのですが、村の面積の1/3以上が市街化区域なら条件は悪くないのでは?不思議に思ったので、村のホームページで都市計画図を見てみました。

この都市計画図、近隣の自治体も含まれるのでわかりずらいですが、飛島村の市街化区域ってそのすべてが工業系の用途指定なんですね!それじゃぁ住宅地開発ができるはずあるまい(笑)。

で、さらによく見ると、飛島村中心部に小さいながらも地区計画の指定があります。市街化調整区域内の地区計画っていう、日本の都市計画制度が孕む矛盾を象徴するような制度ですね。渚地区、とのことで、google mapで見てみると・・・

なんでこんな場所が地区計画指定されてるんだろう・・・とさらに検索してみると、こんなのが見つかりました!

飛島村に誕生!│渚地区 住宅地(PDF直リン注意)

村自身が分譲住宅地の整備を始めたみたいです。そのための地区計画指定だったんですね。ネット上の記事なんか読むと、村役場は人口減少を危惧しているようで、その対策の一環なんでしょう。

とはいえハザードマップ(画質の粗さがなんとも・・・)を見ると、村のほとんどが、想定浸水深が2m超になってますね。コンパクトシティみたいなハナシを念頭に置くと、そもそも論として、こういう地域に人が居住するってどういうことなんだろう・・・と複雑な気分になります。