2025年3月11日

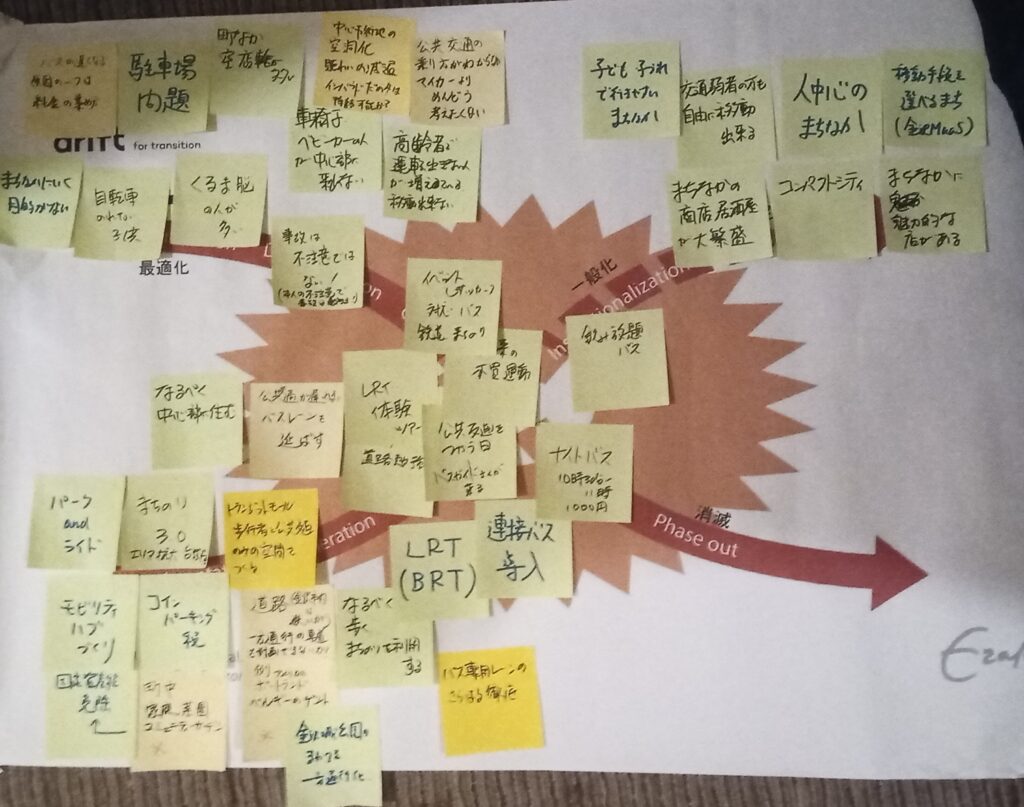

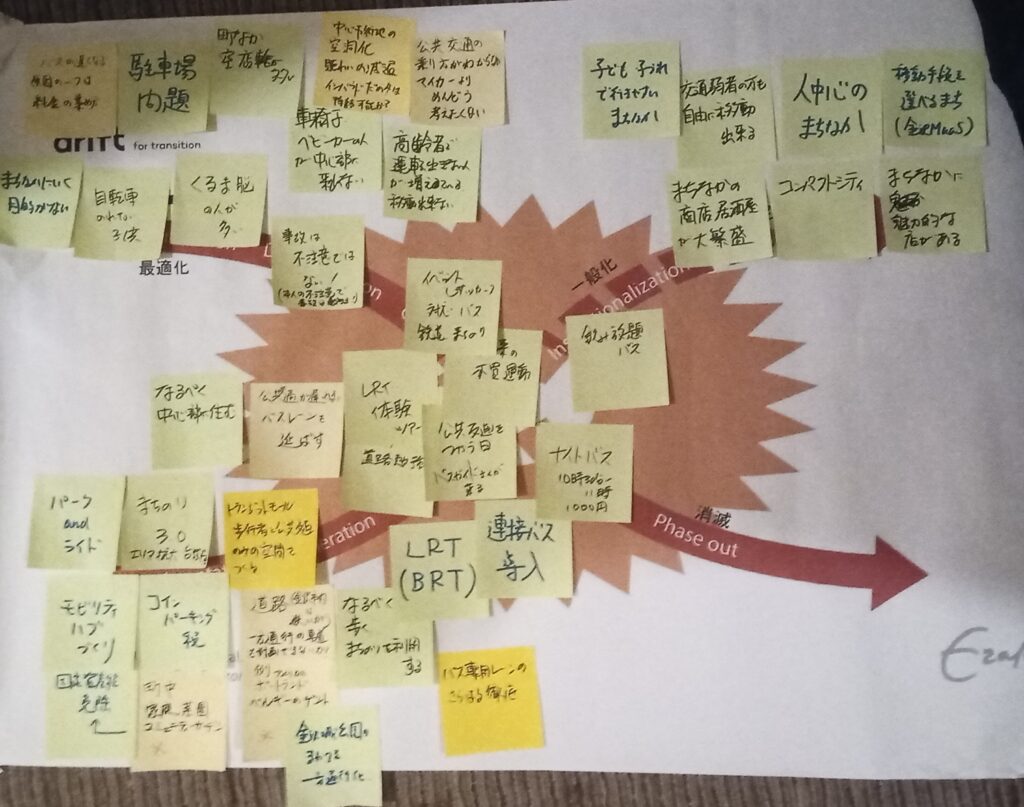

金沢でマイカー→徒歩・自転車・公共交通へのトランジションを考える

ひさびさに金沢市へ。

科研費研究の一環で2018年頃から、トランジション・マネジメントのフィールドワークをしていたのですが、コロナ禍の混乱、さらに昨年の震災もありずっと止まっていました。やっと再起動のような感じのワークショップを開くことができました。

2025年3月11日

ひさびさに金沢市へ。

科研費研究の一環で2018年頃から、トランジション・マネジメントのフィールドワークをしていたのですが、コロナ禍の混乱、さらに昨年の震災もありずっと止まっていました。やっと再起動のような感じのワークショップを開くことができました。

2025年3月5日

2010年頃だったでしょうが、オール電化でエコキュート(電動ヒートポンプ給湯器)の導入が進められた理由のひとつが、当時は、深夜電力が「余っていた」こと。

当時は原発もフツーに動いていて、ベースロード電源ってことで、24時間ずぅーっと発電していたわけですが、深夜に電力を使う人が少ないので、電力が余ってしまうわけですな。なお電力は「捨てる」ことができないので、揚水発電などで「貯める」か、あるいはそもそも原発を新設しない・動かさないという選択肢くらいしかないわけです。ということで、深夜零時でもお湯を沸かすためにガンガン電気を使ってもらえれば、おいそれと停止できない原発の電気を売れるので、原発依存度の高い電力会社にとっては都合のよいお話なわけでした。

原発事故以来、東電管内では原発がいまだに動いてないですし、たとえ柏崎刈羽の1基が再稼働したとしても全体からみれば大した量ではなく、震災以前の「深夜に電気が余る」事態は当面起きなさそうなわけです。

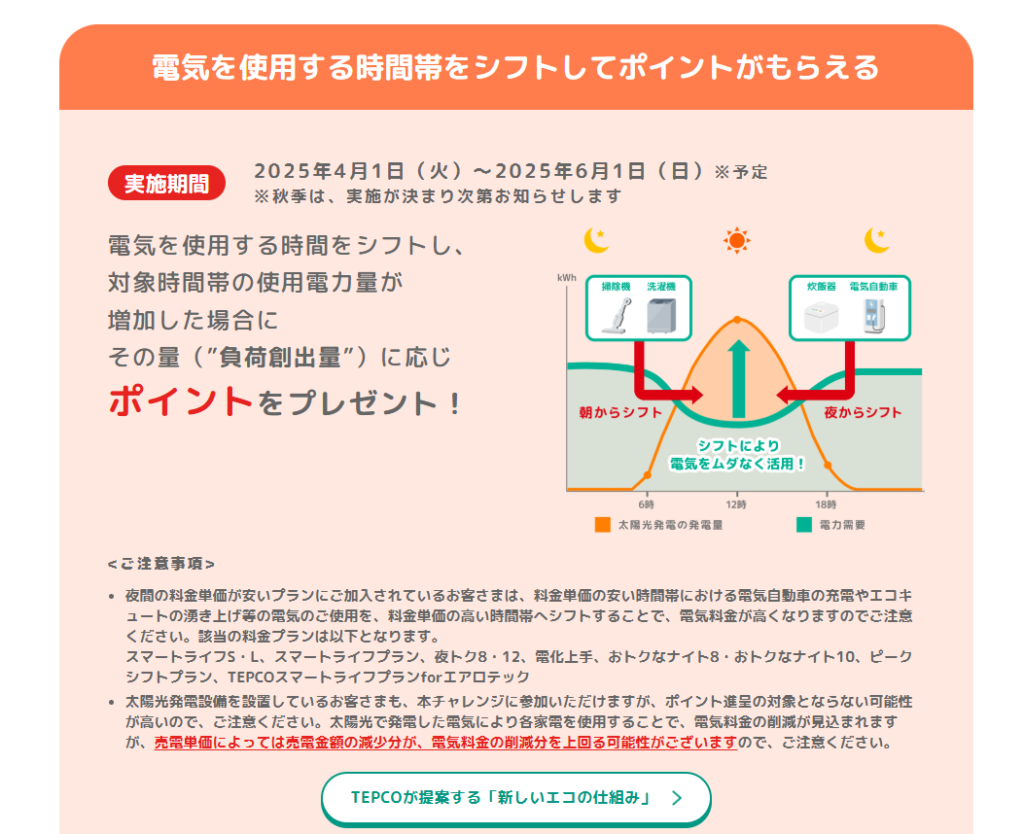

で、さっき自宅の電力使用量を確認できるページを見ていたら、「エコ・省エネチャレンジ」でポイントをくれるというので、なんだろうと覗いてみたら、なんと「夜間から昼間に電力使用を移したらポイントをプレゼント!」とのこと。以前は夜間に使えば安くなるのが常識でしたが、いまや昼間に使ったほうが安い(ポイントがつく)という、パラダイムが180度方向転換。

なんでやねん?と思ってよく説明を読んだら、昼間は(震災以降に急増した)太陽光発電による電力が余ってしまうのに、夜は(原発のベースロードがなくなったのに)エコキュートとかEV充電とかでむしろ需要が多い、という逆転現象のようです。まぁあたりまえといえば、あたりまえのことなんでしょうが、10年ちょっとで世の中正反対の方向へとトランジションするものなんですな。

とはいえ、まだ「夜トクプラン」などという夜間の割引は存在するようで、なんだかんだいっていまでも昼間よりは深夜のほうが需要が少ないから、太陽光を考慮しないのであれば、電力会社としては安価な発電手段が使える夜間のほうを安く設定する動機づけはあるのでしょう。

しかし、太陽光の発電単価が下がり続けているので、電力会社でさえも昼間の電力消費を推奨し始める事態に至ったということでしょう。このトレンドが続けば、太陽光発電の新設はさらに増えるのかと思います。

他方、これから10年なりの間で洋上風力が増えると、時間を問わず発電する(風次第ですが)ので、また夜間に電力が余る世界が到来するのかもしれません。なんだか不安定な時代ですな。それが再エネへのトランジションっちゅぅものなんでしょうね。

2025年2月17日

カンボジアといえば最近までマイカー所有はほんの一部の富裕層で、プノンペンの市内を走るのはおおよそバイクかトゥクトゥクかトラックか、みたいな雰囲気であったわけですが、昨今はマイカーというか高級車が渋滞を起こしているのが当たり前のように見えます。よくも悪くも、この国はありとあらゆる側面で、超速でトランジションが進んでおりますな。

というなかで、今年になって驚いたのが、EVをたくさん見かけたこと。

昨年は一台も見かけなかったと思います。というか昨年、教え子たちは「この国ではEVは無理」と断言していました。

それが今年はこのありさま。

毎日、少なくとも2~3台は走っているのを見かけました。日産LEAFがいないので、日本よりはまだ普及してないかもしれませんが、昨年皆無だったことを考えると、かなりの急増じゃないでしょうか。

車種はBYDのATTO3が多かったような気がしますが、僕が知らない(=気がつかない)中華メーカーのEVも走っていたんじゃないかと思います。。

そもそも電力供給自体が不安定で、停電も珍しくなかったというカンボジアで、EVが一気に普及し始めている姿を目の当たりにすると、ほんと、変化の速い街だなぁと感心します。