2024年9月16日

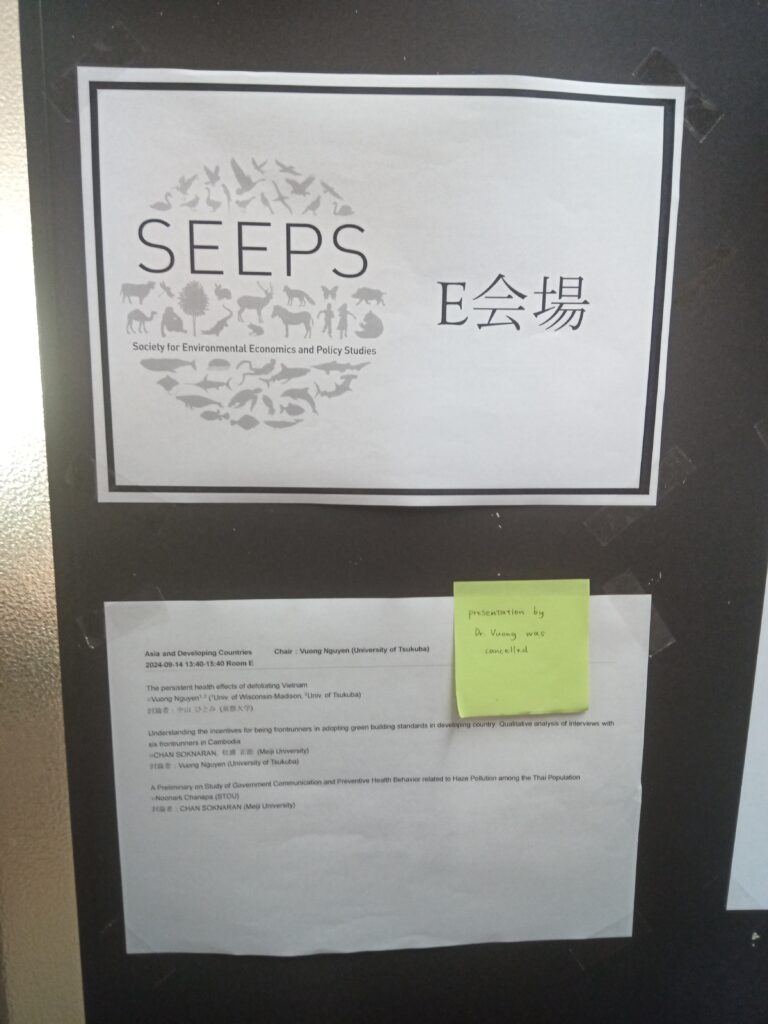

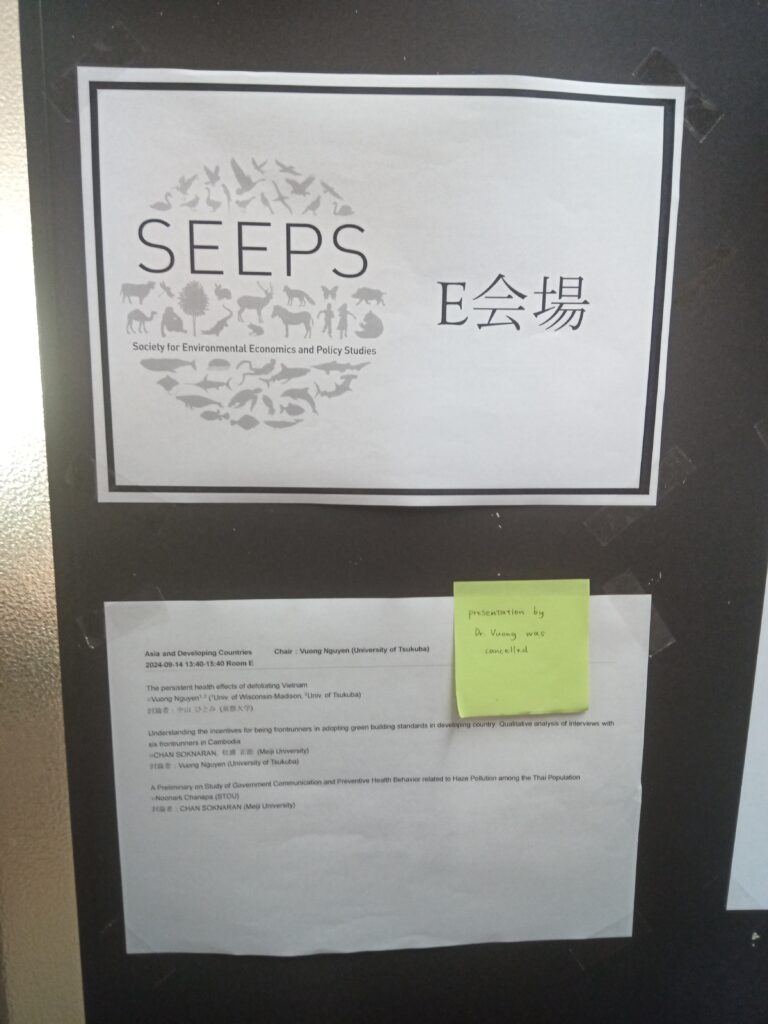

さる9月14日(土)に、関西大学で開催の「環境経済・政策学会」の2024年大会に伺ってきました。

自分はいちお共著で、かなりガチで発表内容や原稿に手を加えたのですが、筆頭・発表はうちの研究室のナランさんで、母国のカンボジアで聞き取り調査した結果の発表。

何がおもしろいかって、多国籍企業が途上国の環境に「よい影響」を与えている事実の発見。多国籍企業ってたいがい、ボパールの大事故のイメージが強いせいか、途上国で「悪いこと」をしてるという見方をされがちなわけです。最近ではスウェットショップとか。

しかし今回の調査で、カンボジアでグリーン建築(環境にやさしいビル・工場など)を建てた事業者(※LEED認証)はすべて実質的に多国籍企業の現地法人で、グローバル本社の意向や海外のクライアント(ハイエンドブランド)の意向が理由で、追加費用がかかるにもかかわらず、カンボジアで太陽光発電を利用したり、汚水排出が少なかったり、断熱性能が高かったり、そういう建物を敢えて建築していたんですね。やはりカンボジアの地元の企業だと、そこまでやろうという資本力もないし、気力も出ないのでしょう。

現時点で6社しか存在しないのでその影響は限られますが、彼らがトランジション・マネジメントの理論における「フロントランナー」となって、グリーン建築を拡大波及するポテンシャルは高いと思います。

ナランさんは実はカンボジア政府の環境省の職員で、今月帰国するので、今回の知見をもとに、フロントランナーからの拡大波及に勤しんでもらえれば・・・と期待しています。

その後、EV普及について、経産省・環境省やメーカーが登壇するパネルディスカッションを拝聴したのですが・・・やっぱ経産省というか日本の産業政策はダメだわ・・・と確信を強めました。

2024年4月5日

昨年夏、トランジションの必要性とその加速についてまとめた「トランジション」という書籍を出版させていただきましたが、当初、思ったほど反響がなく、ショボーン(´・ω・`)としておりましたが、最近になってジワジワとインパクトが出てきました。

で、政府(環境省、農林水産省、経済産業省、国土交通省の連名)が先週、3月29日に「ネイチャーポジティブ経済移行戦略」なる文書を発表しました。

その末尾になんと、下記の1文が入りました!

トランジションマネジメントの考え方に則り、アーリーアダプター(初期少数採用者)をアーリーマジョリティ(初期多数採用者)へと拡大するための施策を展開しつつ、施策の進捗による効果を見極め、経済活動にもたらす影響も踏まえた上で、必要に応じて適切な規制を含め施策の深化を図る。(p. 24)

自分はそもそも、「ネイチャーポジティブ」についてほとんど知見がなく、審議会にも全く関わっていないのですが、公私含めて小職の複数の知り合いのみなさんが生物多様性研究の関係で本件に関わられているようで、その関係でつながりができたのかもしれません。この文書の最後のとりまとめの頃には、さすがに環境省のご担当者とコネクションができまして、文章についていろいろやりとりさせていただきました。今年1月には環境省主催のシンポジウムでもトランジションについてご紹介させていただきました。

そんなこともあって、ネイチャーポジティブについて少し勉強してみたのですが、まさにこれはトランジションが必要な施策なのですよ。要は、従来(産業革命以降?)の生産システムは生物多様性の減耗を暗黙の前提にしてしまっていたけれども、経済活動を停滞させることなく生物多様性の維持・改善(=ネイチャーポジティブ)を図るためには生産システムの抜本的な入れ替え、つまりトランジションが必要なのですね。

もちろん従来から生物多様性(というか自然)を守ろうということで、山村で活動家みたいなことをする人たちは日本にも世界中にも、たくさんいたとは思いますが、彼らが社会経済活動の「あたりまえ」にはなってないのが現実でしょう。ニッチにとどまってしまっていますし、社会経済活動の縮小を志向している人も多そうです。またいわゆる大企業も、欧州で気候変動と並んで生物多様性についての監査・情報公開を要求されるようになってきたことから、危機感を抱き始めているようで、トランジションへの圧力がかかりつつあるようですが、やはり現在の経済システム(レジーム)の下でこれまでの「あたりまえ」を変えることは容易ではないようです。フロントランナー的社会起業家などは出てきているようですが、やはり「経済合理性」の観点で市場の拡大へとつながりずらい、要はキャズム問題に直面している模様。

そんなこともあり、日本の気候変動対策は相変わらずGXということで、ラジカルなトランジションがあまり前に出てきませんが、ネイチャーポジティブについては「トランジション」の意識が広まりそうな予感がしています。残念ながら日本政府の気候変動対策は欧米諸国に比べて大幅に出遅れているように見えますが、生物多様性・ネイチャーポジティブの分野ではトランジションを一気に加速させて欧米を見下せるくらいの勢いがつくといいなぁ、と期待しています。

こちらはベトナムで急増中のVinfastのBEV

こちらはベトナムで急増中のVinfastのBEV