2018年8月26日

日本一カネ持ちの村として知られる愛知県の飛島村。名古屋にも程近いため郊外住宅地開発が進みそうなものですが、村のほぼ全域が市街化調整区域なので都市開発ができないとのこと。

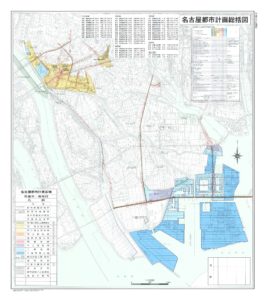

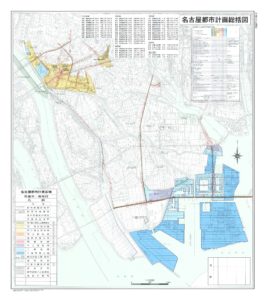

この記事をみると、「市街化区域はわずか8.66平方キロメートルしかなく、残りは全て市街化調整区域(13.87平方キロメートル)」とあるのですが、村の面積の1/3以上が市街化区域なら条件は悪くないのでは?不思議に思ったので、村のホームページで都市計画図を見てみました。

この都市計画図、近隣の自治体も含まれるのでわかりずらいですが、飛島村の市街化区域ってそのすべてが工業系の用途指定なんですね!それじゃぁ住宅地開発ができるはずあるまい(笑)。

で、さらによく見ると、飛島村中心部に小さいながらも地区計画の指定があります。市街化調整区域内の地区計画っていう、日本の都市計画制度が孕む矛盾を象徴するような制度ですね。渚地区、とのことで、google mapで見てみると・・・

なんでこんな場所が地区計画指定されてるんだろう・・・とさらに検索してみると、こんなのが見つかりました!

飛島村に誕生!│渚地区 住宅地(PDF直リン注意)

村自身が分譲住宅地の整備を始めたみたいです。そのための地区計画指定だったんですね。ネット上の記事なんか読むと、村役場は人口減少を危惧しているようで、その対策の一環なんでしょう。

とはいえハザードマップ(画質の粗さがなんとも・・・)を見ると、村のほとんどが、想定浸水深が2m超になってますね。コンパクトシティみたいなハナシを念頭に置くと、そもそも論として、こういう地域に人が居住するってどういうことなんだろう・・・と複雑な気分になります。

2018年3月7日

羽田空港の国際線が大幅に増便されて以降、成田空港は「遠い」「不便」といったスティグマ(烙印)が広まっているように感じます。個人的には自宅から成田空港のほうが利便性がよい(乗り換え回数が少なくて、しかも空いてる)ため、成田空港は嫌いじゃないので、なんとなく、残念です。

とはいえ、成田空港も第3ターミナルの新設や、入場時のパスポートチェックの廃止など、いろいろ努力されていて、旅客数もこのところ増え続けています。しかし、これからの国際的な交通のながれを考える上で、ひとつ気になる統計が。

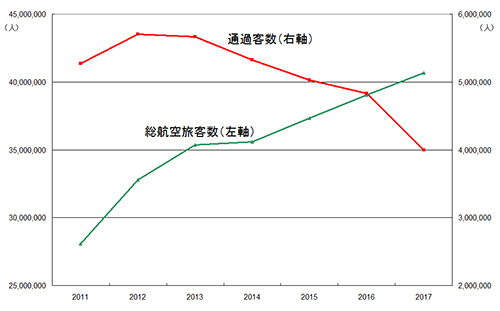

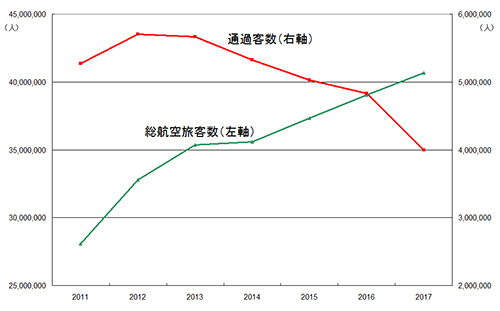

(出典:成田国際空港(株)「空港の運用状況」)

航空旅客数は増えているのですが、「通過客」の数はけっこう、いい勢いで減少しているようです。

「通過客」とは、到着後に日本に入国しないで、そのまま他の国へと旅立っていく方々で、トランジットなどという言い方もします。なぜ成田空港でトランジットするのかといえば、北米・欧州とアジア諸都市を行き来する際、成田まで来て一度降機して、乗り換えて最終目的地へ向かう必要がある人たちも、けっこう、いるからなんですね。例えばベトナムから北米に行こうと思えば、直行便はないので、成田で乗り換える必要があります(もちろん香港や韓国などで乗り換えることも可)。

また直行便よりも、トランジットしてもらったほうが、航空会社として利益をあげやすい構造にあるようです。都市の順列組み合わせすべてに直行便を飛ばそうとすれば、各便の乗客は少ないのに、とんでもなく数多くのフライトを飛ばす必要があります。むしろ、どこかの主要都市に小さな機体のフライトで一度集まってもらって、それからまとまって大きな機体で長距離を飛んでもらったほうが、航空会社としては効率性が高く、安い運賃を提供できますし、利益も確保できます。いわゆる「ハブ・アンド・スポーク」という考え方です。宅急便の集配をイメージしてもらえるといいんじゃないかと思います。

そういうことで、アジア方面から北米あるいは欧州へ移動する人たちの「ハブ空港」として成田はこれまで重要な役割があったわけですが、ソウルや香港なども空港を拡大整備し、競争が激しくなったことから、アジアにおける乗り換え空港としての地位確保が厳しくなってきているのが、ここ10~20年くらいの傾向ではないでしょうか。

とはいえ、直近でも通過客が減り続けているのは別の理由があるようにも思われます。というのも、flightradar24.comで暇つぶしに飛行機の航跡を眺めていると、北太平洋を飛んでるフライトのかなりの数が中国諸都市と北米諸都市の間を飛んでるフライトなんですね。かなり前からflightradarを眺めていますが、ほんと、中国線の割合がすごい勢いで増えているように感じます。

ということで、わざわざ成田で乗り換えなくても、中国から直接、北米へと移動することが容易かつ安価になってきてるのでしょう。さらに今後は、機体の性能・燃費効率の改善で、ベトナムやシンガポールから北米への直行便を飛ばすようになるそうで、なおさら成田の通過客は減少しそうな気がします。超長距離の直行便は利益率が悪いそうですが、ビジネス客需要が十分あれば成立するようです。

先日ボストンに出張に行った際も、エコノミークラスの機内はベトナムの方々が多数いらっしゃいました。彼らがベトナムからの直行便で北米に向かうようになったら、日航のボストン線の機内は空いてしまい、利益が出なければ運休になってしまうかもしれません。それは彼らにとってはよいことでしょうが、僕らにとっては、ちょっと不便ですよね。そういう意味でも通過客を一定数維持したほうがよいはずですが、この減少傾向が続くと、ちょっと、ヤバいんじゃないかな、とも思います。

2017年11月29日

先日、社会選択理論の本を読んでいたら、equilibrium selectionという言葉がでてきました。ふむふむ、確かに複数の均衡解が存在するとき、どれを選択するのかを考える必要がありますね。

でも現実の社会では、ある程度の均衡解がすでに実現しているわけです。ある一定の環境下でみんながそれなりに合理的に行動していて、行動がそんなに変化しないのであれば、それは均衡解が実現していると言ってもよいのでしょう。

自分は最近、トランジション・マネジメントというお題の下、どのように社会経済システムの構造改革を実現し、人々の行動を変えることができるのかを、実践的に調べていますが、これもまさにある意味、とある均衡解から別の均衡解へといかに移動するか、という問題ととらえることができそうです。

たとえば、化石燃料に依存する現在の社会ですが、これはこれで極めて合理的にできていて、システムの最適化がかなり図られているのではないでしょうか。たとえば、ガソリン価格が高くなればハイブリッドカーが売れるわけです。しかし、そもそも化石燃料に依存しない、いわゆる「脱炭素」社会へ移行しないと、気候変動や資源枯渇の問題にいつか直面するという危機感もあり、全く違う新たな均衡解へと移行する必要があるといわれています(その必要性がない、という反論もありそうですが)。

図を描いてみましたが、AとBという均衡解がわかってて、わたしたちの社会がAであるとき、Bの社会へと移行したほうがよいことは判ります。しかし、いきなり不連続で瞬間的にBへと移行できるのではなく、途中で「A地点からB地点まで」((c)ザ・ぼんち)の経過を辿っていく必要があるわけです。Bの方向へと移動しようか・・・と少しだけ移動してみても、いややっぱしAの均衡解のほうが(ちょっと移動した状態よりは)いいよね、ってことで、やっぱしAに元戻りしちゃうわけです。均衡解というのは起き上がり小法師のようなもので、自己安定化メカニズムがあるからこそ、均衡解なわけです。そうすると、いまの私たちの社会はいわば「蟻地獄」で、抜け出すことができないのかもしれません。

だからこそ革命論みたいなものが20世紀には流行して、不連続的で瞬間的に移行しなければ社会は変わらない、ということだったのかと思いますが、それは無理じゃない?というのが現在のモードかと思います。とはいえ、社会経済システムの変革が人類の持続可能性維持のために避けられないのであれば、いかに「A地点からB地点まで」の移行を実現するのか、それがトランジション・マネジメントの挑戦なんじゃないかと思います。