2022年11月23日

最近、某ドラマにハマっているのですが、結果として、Twitterのトレンド欄なんかで市井の一般人の感想めいたツイートを見かけることが多くなりました。

そのなかで先日、「共感できない。」みたいなネガティブな記述があり、おやおやと思いました。

「つまらない」とか「おもしろくない」とかいうのであれば素直な感想に思いますが、なんで「共感」なんてややこしい漢字を使うのでしょう。

一つには、自分の感情(情動)をそのまま表現すると頭が悪そうに見えるので、自分を客体化して、「共感していない」という状態をあたかも客観的に観察しているかのように表現することで、自分を賢そうに見せるという目的があるのかもしれません。

そんな表現を意図的に使っているのであれば、まぁ悪い話ではないというか、自撮りの加工などと同じ、「自分を盛る」手段でしかないので、本質的には「つまんない」と言ってるだけなんだと解釈すればいいのだろうと思います。まぁ言葉遊びというか、言語の可塑性というか。

問題はもう一つの解釈で、「共感できない。」と不満のツイートを書き込む人が、本気で、テレビドラマの制作者に対して、自分(たち)が「共感できる」ドラマを要求しているのかもしれません。

「つまんない」であれば、きわめて個人的な感想ですし、あくまでそのツイ主の心のなかに存在する気持ちの表現です。

しかし「共感」となると、「共」という漢字が使われているせいか、個人の心の中にあるものでなく、対象(この場合はテレビドラマ)との間に存在する間主体的なものを意味するように感じられます。

よって、「共感できない。」とは、ツイ主と制作者の間に「共感」が存在していないことを問題視するツイートだと解釈することもできるでしょう。

そのようなツイートが、暗に共感の生成を要求しているのであれば、それは、制作者に対して、「自分が心地よくなれるドラマにしてくれ」という要求なのではないでしょうか。

「つまんない」であれば単なる感想だし、制作者に対して改善を要求しているわけでもないので、ただのひとりごと(ツイート)で完結します。それが「共感できない」となると、「私に合わせた内容に変えろ」という制作者への圧を発生させます。

しかしその要求は、社会的にみて何か意味があるものでしょうか?

個人的には不機嫌な赤ちゃんの泣き声と同じ種類のものに聞こえます。

もちろん、劇場と同じように、テレビでも視聴者と制作者の間にリアルタイムな相互作用が可能となれば、それはおもしろいことだと思います。

しかし「共感できない」というツイートは、劇場での観客の笑い声やすすり泣き、あるいはヤジや掛け声ではなく、むしろあるひとりの観客がいきなり立ち上がって「もっと私に合ったストーリーにしてください!」と叫び出すようなものではないでしょうか。

なので「共感できない」という言い方をする人には、独善性というか、「私をもっと見て」「自分が好き」みたいな、ワガママな自我を感じてしまうのですよ。

言い換えると、共感の「共」は本来、制作者と多数の視聴者など、みんなの間に存在している共有されたものなのに、「共感できない」というツイ主は、自分と制作者の二者間で独り占めしてしているように見えるのかもしれません。

「共感できない。」というツイートへの違和感から少し考察してみましたが、やはり「共感できない。」という表現はできれば回避したほうが無難なんでしょうね。

2021年8月16日

自分の交渉分析の講義では、交渉の3つの側面(実質的、手続き的、心理的)のうち、心理的側面については、ほとんど扱いません。自分自身が心理学に疎いというのもありますが、それ以上に、交渉の心理的戦略は、あまり役に立たないというのが私の持論です。むしろどうしたら実質的な利得をお互いに最大化できるのかどうかを考察できるようになるための講義をしています。

先日から炎上中の某氏、謝罪したそうですが、そもそも謝罪の心理的な技法を以前に話していたものだから、今回の謝罪も全く信用されないようですね。心からの「謝罪」ではなく、演技としての謝罪としてしか受け止めてもらえないのでしょう。かわいそうといえばかわいそうですし、自業自得といえば自業自得。

この事例が特徴的なように、交渉でも、心理的な戦略は、相手に見透かされてしまうと、効果がないどころか、むしろ逆効果です。信頼関係の構築を毀損します。

もちろん、人質解放交渉や外交の現場の非常にミクロな場面では、わたしの理解を超えるような心理的戦略が使われて、効果を発揮しているとは想像します。しかし、そこらへんの超高度な技術を一般人が理解しても、使う場面もないし、技術的にも練習の機会がないので実践できないでしょう。

よって小手先の心理的な技巧を業務の交渉で使うのは基本、やめておいたほうがよいです。露骨に繰り返し使っていると、信用を失って取引先がなくなり、自分で自分のBATNAを棄損することになります。

もちろん、コロナが終息して海外旅行に行くようなことがあれば、旅先の露店でのおみやげ品の値切りなんかで、心理的な技巧を使ってみるのはいいかもしれません。要は、縁が切れてもいいような相手なら、遊びで使ってみてもいいかもしれませんね。もちろん百戦錬磨の露店商の人たちのほうが技術力が高くて、うまいことぼったくられるだけかもしれませんが…

2018年8月31日

お盆明けくらいから、なんとなくモチベーションが下がりまくっていて、夏休みでダラダラしすぎてるのかもなぁ、と悶々としておりました。「俺って世の中に必要とされてるのか?」なんて自問自答したりして。

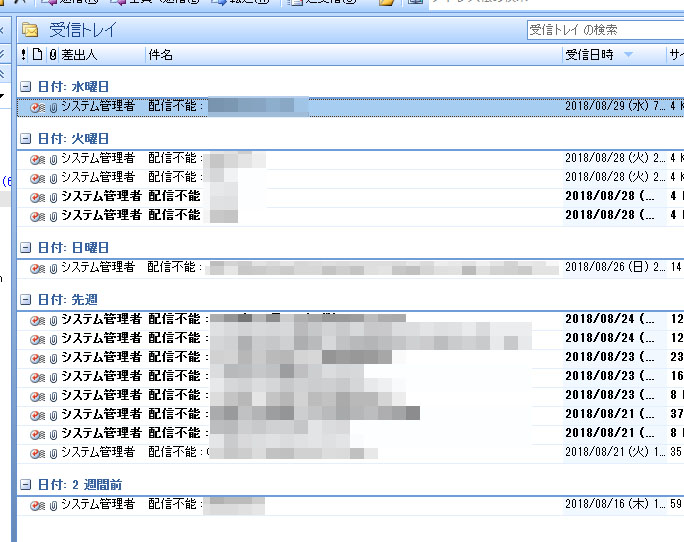

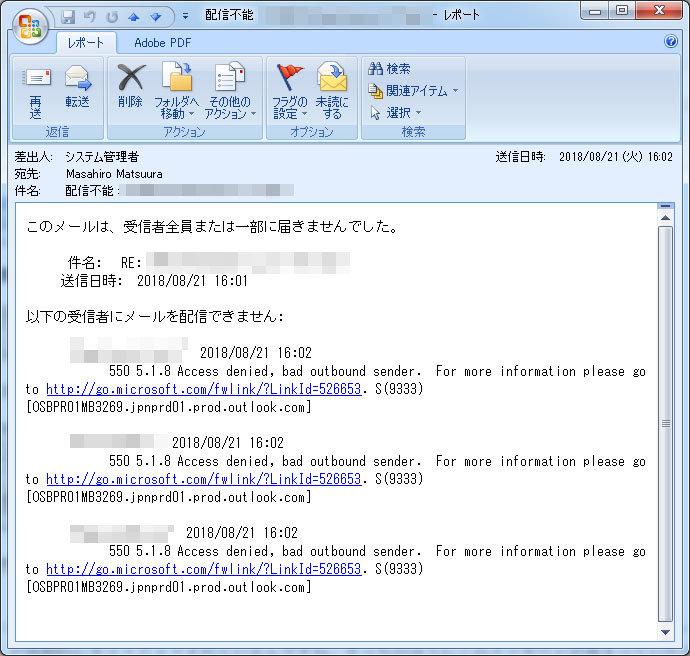

そんな日々が続いていたのですが、今週前半、ふと「受信トレイ」を見てみると、謎のメッセージが溜まっているではないですか。

自分はIMAPを使っているので、通常の受信メールはサーバ側の「受信トレイ」に保存されて、普段はそちらしかチェックしてないのですが、outlookのクライアントには別途「個人用フォルダ」の「受信トレイ」が強制的にセットアップされているんですね。そっちのほうにこのメッセージが溜まっていたので、2週間ばかり気づかず放置してました。

で中身を見てみると・・・

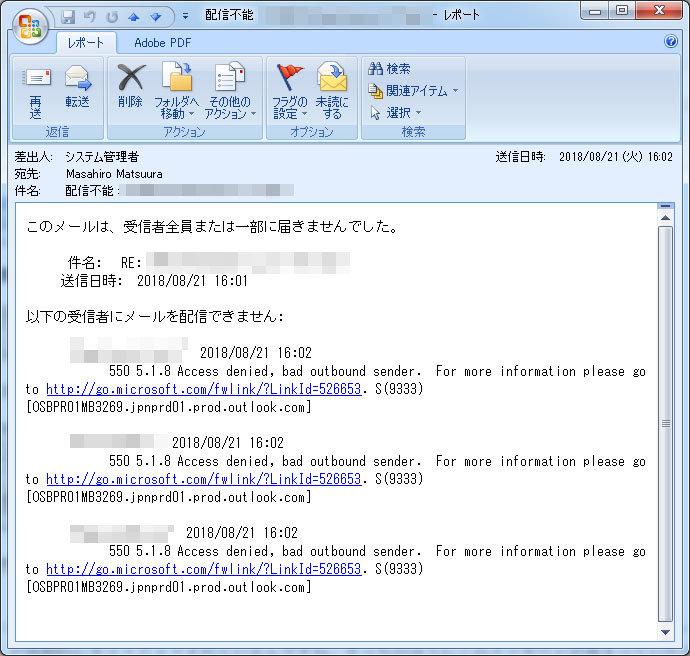

メールが配信できていないだと!?

一瞬、相手のメールボックスの問題かなぁ、なんて思いましたが、こんだけエラーメッセージが溜まってるってことは、自分側の問題でしょう。ということで、エラーメッセージの

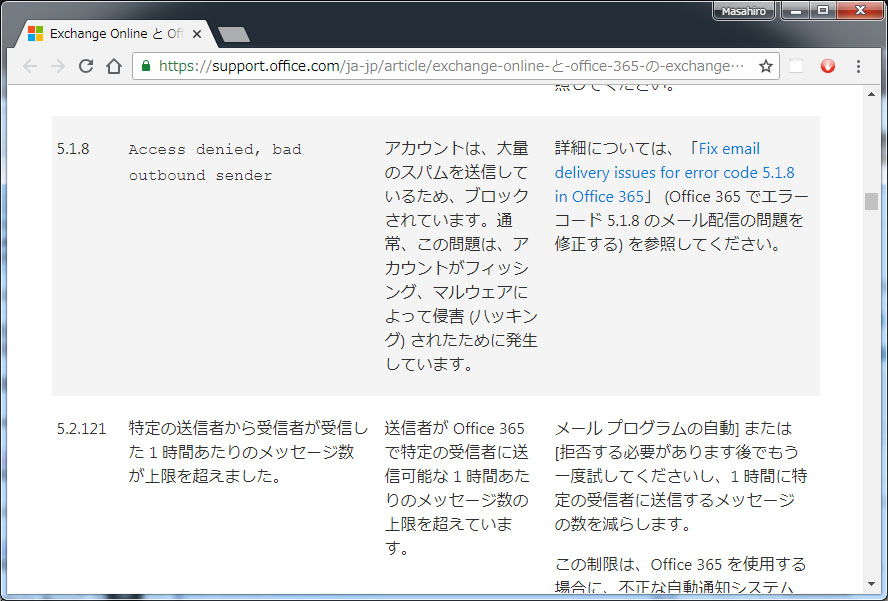

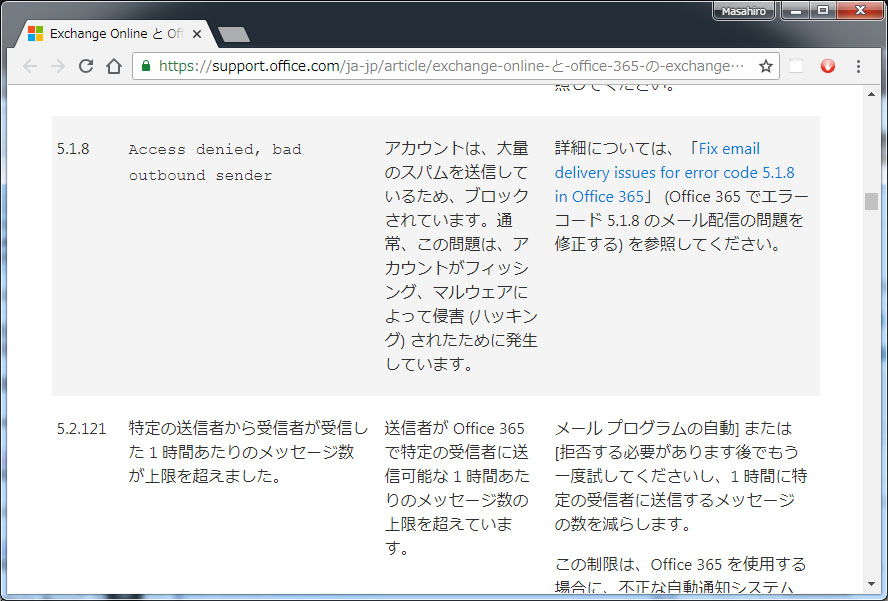

5.1.8 Access denied, bad outbound sender. について調べてみると・・・

マルウェアによってハッキングだと!?!?!?

超焦って、自分のPCを再度ウイルスチェッカーで確認してみたり、送信済みメッセージ等に何か痕跡がないか探してみたり・・・したものの、乗っ取られた痕跡はとりあえず確認できませんでした。とはいえ、通信ログ確認したわけではないので、ちょっと不安。最近、明治大ではこんなインシデントがあったばかりですし・・・コノ俺がやっちまったか?と焦ります。

とりあえず仕事にならないので、別の個人管理のサーバから急いでメールを再送しました。

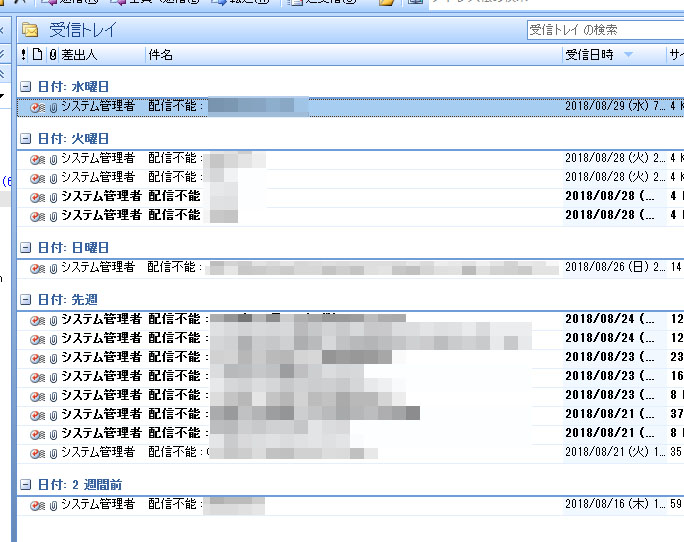

このエラーメッセージですが、送信メールすべてについて来ていたわけではないので、一部のメールは送られていたのかな?と思いましたが、どうやら、8月16日以降、全てのメールが送信されていなかったようです。完全にSMTPが阻止されてた状態ですね(泣。受信側のIMAPも停止されていればメールが1通も届かなくなって、さすがにもっと早く気づいたでしょうが、送信側だけ停止されていて、エラーメッセージも普段見ないメールボックスに入っていたので、2週間も気づきませんでした。あと、学期の期間中でなければ、対面でいろんな人に会うので、「メール届いてない!?」という話題になるでしょうが、夏休みで人と会うことが少なかったので、気づくのが遅れたかもしれません。

ということで、駿河台のサポートデスクに電話、状況をお伝えして調査してもらうと、特に不正アクセスはなく(怪しいのは九州のプロバイダからアクセスがあったという点らしいですが、それって自分の九州帰省(笑))、すぐに復活してもらえました。迅速対応感謝!

で、原因ですが・・・実は自分のミスでした。前職の東大のメールアドレスがまだ生きているので、東大に届いたメールをすべて明治に転送していました。で、その中に大量のSPAMが含まれていました。それだけならともかく、明治に届いたメールは全てgmailに転送していたので、SPAMを東大→明治→gmailの間でリレー中継させてしまい、明治のサーバー(正確にはMSの企業向けoutlook)が「こいつSPAM送ってるやん!」と自動判断してアカウント止めちゃったみたいです。当初は東大から明治の転送の際に、SPAMを除外する設定にしてたんですが、いつの間にかその設定が機能しなくなっていたようです。また、お盆にSPAMが急増したのかもしれません。まぁいずれにせよ、転送設定をミスった私が悪い。

ということでメール送信のシステムが今週復活。復活後、たくさんのお返事(仕事の用件ばっかしですが)を頂戴しました!というか、システムが止まっている間、メーリスのメッセージなどは届くのですが、自分が送ったメールへの返信が全くなかったんですよね。というかそもそもメール送信できてなかったんだから返事が来るわけもないですが(笑)。

で、思ったのですが、メールを送っても返事が来ない、って、けっこう、メンタルへのダメージが大きいのかもしれませんね。話しかけてもみんなから無視をされるのと同じでしょうか。自分はこれまでほとんど意識してませんでしたが、今回、偶然そういう状況に置かれて、返事がもらえないとジワジワと無能感に苛まれることに気がつきました。電子メールはとりあえずヒトコト返事しておくって、良好な人間関係を維持するうえで、大切なことかもしれませんね。まぁだからこそ、敢えて返事をしない、っていう選択肢もあるわけですが。