2018年9月7日

ヘルシンキに行ってきました。COREというフィンランド国内のプロジェクトの国際アドバイザーなるお仕事。

最終日、帰路の飛行機の出発が夕方だったので、午前中は街歩きしてきました。

フィンランド環境研究所の研究員のオススメで、朝イチはスオメンリンナという離島を訪れました。ヘルシンキ市内の美術館や店舗は営業開始が遅いので朝イチは観光するところがないんですが、離島への渡船は地元の交通局が朝から動かしているんですね。

8時50分の渡船に乗船。乗り場に自販機があって、12時間有効のスオメンリンナチケット(5ユーロ)を購入。

渡船はガラガラ。デッキで心地よい風を浴びながらフィンランドの海を眺めます。15分ほどの旅。全くといっていいほど揺れません。

現地ではモデル散策路がブルールートとして設定されていて、どの地図にも青色の線が引いてありました。とはいえ島の奥のほうまでいく時間がないので今回は途中まで散策。

石畳の道をのんびり歩きます。人がいないので、ほんと、ゆったりしています。

丘を超えると水路がありました。水のなかを眺めてみたら、鰯の群れが悠々と泳いでました。うーん、釣りたいっ。

橋を渡ると、いかにも防塁という感じの構造物が見えてきます。この島は要塞だったんですね。ということで世界遺産らしいのですが、歴史は詳しくないので、何がどうスゴいのか、自分にはよくわかりません。

で、海沿いを歩くと、いかにも気持ち良さそうな空地。ベンチに腰掛け、フィンランドの水辺を眺めます。何も考えることがない。時々、蜜蜂やユスリカが飛び回ったり、巨大なフェリーが通過したり、大木の葉がそよ風に揺られたり、そういうのを漠然と眺めるだけ。自然を愛でる、とはまさにこういうことなんでしょうね。いい時間を過ごせました。

島には1時間弱滞在。10時の渡船でヘルシンキの街に戻りました。

帰る頃にはすでに観光客が押し寄せはじめ、騒がしくなっていました。ヘルシンキから来た渡船も混雑。スオメンリンナに行くなら、早朝が狙い目っぽいです。カフェや博物館などは開いてませんが、短時間でフィンランドの自然を独り占めできるでしょう。

スオメンリンナ公式ウェブサイト

HSL Suomenlinna ticket

2018年3月7日

羽田空港の国際線が大幅に増便されて以降、成田空港は「遠い」「不便」といったスティグマ(烙印)が広まっているように感じます。個人的には自宅から成田空港のほうが利便性がよい(乗り換え回数が少なくて、しかも空いてる)ため、成田空港は嫌いじゃないので、なんとなく、残念です。

とはいえ、成田空港も第3ターミナルの新設や、入場時のパスポートチェックの廃止など、いろいろ努力されていて、旅客数もこのところ増え続けています。しかし、これからの国際的な交通のながれを考える上で、ひとつ気になる統計が。

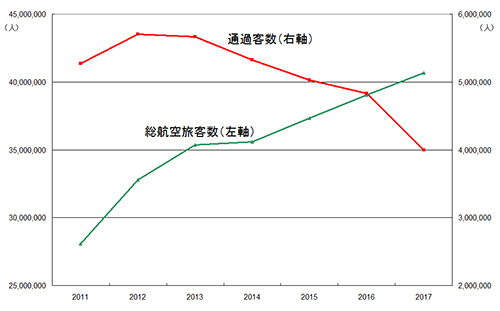

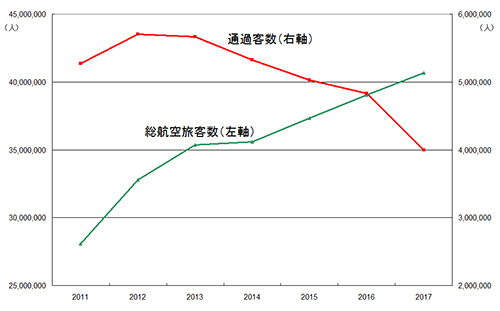

(出典:成田国際空港(株)「空港の運用状況」)

航空旅客数は増えているのですが、「通過客」の数はけっこう、いい勢いで減少しているようです。

「通過客」とは、到着後に日本に入国しないで、そのまま他の国へと旅立っていく方々で、トランジットなどという言い方もします。なぜ成田空港でトランジットするのかといえば、北米・欧州とアジア諸都市を行き来する際、成田まで来て一度降機して、乗り換えて最終目的地へ向かう必要がある人たちも、けっこう、いるからなんですね。例えばベトナムから北米に行こうと思えば、直行便はないので、成田で乗り換える必要があります(もちろん香港や韓国などで乗り換えることも可)。

また直行便よりも、トランジットしてもらったほうが、航空会社として利益をあげやすい構造にあるようです。都市の順列組み合わせすべてに直行便を飛ばそうとすれば、各便の乗客は少ないのに、とんでもなく数多くのフライトを飛ばす必要があります。むしろ、どこかの主要都市に小さな機体のフライトで一度集まってもらって、それからまとまって大きな機体で長距離を飛んでもらったほうが、航空会社としては効率性が高く、安い運賃を提供できますし、利益も確保できます。いわゆる「ハブ・アンド・スポーク」という考え方です。宅急便の集配をイメージしてもらえるといいんじゃないかと思います。

そういうことで、アジア方面から北米あるいは欧州へ移動する人たちの「ハブ空港」として成田はこれまで重要な役割があったわけですが、ソウルや香港なども空港を拡大整備し、競争が激しくなったことから、アジアにおける乗り換え空港としての地位確保が厳しくなってきているのが、ここ10~20年くらいの傾向ではないでしょうか。

とはいえ、直近でも通過客が減り続けているのは別の理由があるようにも思われます。というのも、flightradar24.comで暇つぶしに飛行機の航跡を眺めていると、北太平洋を飛んでるフライトのかなりの数が中国諸都市と北米諸都市の間を飛んでるフライトなんですね。かなり前からflightradarを眺めていますが、ほんと、中国線の割合がすごい勢いで増えているように感じます。

ということで、わざわざ成田で乗り換えなくても、中国から直接、北米へと移動することが容易かつ安価になってきてるのでしょう。さらに今後は、機体の性能・燃費効率の改善で、ベトナムやシンガポールから北米への直行便を飛ばすようになるそうで、なおさら成田の通過客は減少しそうな気がします。超長距離の直行便は利益率が悪いそうですが、ビジネス客需要が十分あれば成立するようです。

先日ボストンに出張に行った際も、エコノミークラスの機内はベトナムの方々が多数いらっしゃいました。彼らがベトナムからの直行便で北米に向かうようになったら、日航のボストン線の機内は空いてしまい、利益が出なければ運休になってしまうかもしれません。それは彼らにとってはよいことでしょうが、僕らにとっては、ちょっと不便ですよね。そういう意味でも通過客を一定数維持したほうがよいはずですが、この減少傾向が続くと、ちょっと、ヤバいんじゃないかな、とも思います。

2017年12月15日

今週火曜日に台湾の国立中山大学主催の「離岸風力発電国家政策与法律国際研討会」で発表してきました。前夜入りで、午後10時ごろ到着したのですが、ちょっと街を歩いてみたらスーパーマーケット(頂好Wellcome)がまだ空いていたのでお土産を購入。レシートを貰うと・・・

こんな紙もついてきました。というか台湾で買い物すると常にレシートのほかにもう一枚、紙がついてきますよね。

これなんだろう?確定申告とかで使うのかな?と勝手に想像してましたが・・・なんと「宝くじ」らしいです!

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B5%B1%E4%B8%80%E7%99%BA%E7%A5%A8

税の徴収を確実にするために、すべての領収書に統一の番号を振るようにしただけでなく、その番号を使ったくじびきを2ヶ月に1回行い、同じ番号の領収書を持っている人には国が当選金を支払うという制度なんですね。

自分は全く知らずに、これまで捨ててました(泣。これから台湾旅行に行く人はこの紙、ちゃんととっておかないとモッタイナイですね!日本人でも当選金もらえるらしいですよ。

で、「おもしろいねー」というだけじゃなく、これってけっこう、政策を考える上で先進的な事例じゃないかと思うわけです。最近、公共政策の分野では、Nudge(ナッジ)という単語を何かとお騒がせなサンスティーン教授が流行らせたのですが、行動経済学というか、社会心理学というか、そういう知見を使って個人の行動を「望ましい」方向へ誘導したらどうかってアイディアがでてきてるんですね。いちばんわかりやすいのが、最近、男子用の小便器に「的」が描いてあるやつ。あれって何の意味もないけど、男ならあれを狙って放尿しますわな(女性にはわかりづらいですね・・・)。で、そういう、人間の本能というか心理みたいなものを使って、行動を誘導しようというのがNudgeというアイディアなわけです。

で、台湾のレシート、これって明らかにNudgeですよね。国が法規制で「領収書をちゃんと番号で管理しろ」と命じることはできるでしょうが、それだけじゃ、メンドウだからとか、脱税しちゃお、とか、悪魔のささやきに唆されてサボっちゃう人たちが出てくるかもしれませんよね。「じゃぁ、厳しい罰則を課せば(ディス)インセンティブになるだろう」と考えるのも従来の公共政策の考え方かと。そこで、「宝くじ」という人間の射幸心を使って、「ちゃんと番号を保存しておこう」と搦め手で誘導したのがこの台湾のレシートのイノベーションと思われるわけです。ウィキペディアによれば実際に徴税率がかなりあがったそうですし(笑。

ということで、台湾のレシートってすごいなぁ、と感心した次第。