2016年6月10日

アイスランドはご存知の通り、大西洋のいちばん北にある島国で、火山や温泉やビヨークで有名であります。絶海の孤島みたいな感じもあり、「みんなが行かないところに観光に行きたい」ニーズを満たしているニッチな島かもしれません。議会政治という面でも特徴的な政府ですね。

アジアからは物理的にとても遠いのでアジアの人たちにとってはあまり縁がない国ですが、実は、アメリカやヨーロッパの人たちにとってみれば、ちょうど中間地点にあるので、わたしたちに比べればずっと、身近な国なのではないかと思います。飛行機で欧~米間を移動したら、近くを通り過ぎるわけです。

そんな地の利を活かしてか、アイスランド航空は、レイキャビクをハブとして、欧州と米国をつないできたんですね。つまり米国発の人はまずレイキャビクに飛び、そこで乗り継いで欧州の目的地に飛んでいく、と。レイキャビクなら中間地点なので乗り継ぎに伴う遠回りを防げるでしょう。また、小さな空港なので、ヒースローやドゴール空港のように、乗り継ぎの移動で苦労したり、着陸渋滞で遅延したりするリスクも小さいわけです。あと、直行便で長時間同じ席にとどまっているのが辛い人も多いでしょうが、レイキャビクで一度下ろされるので、そういう人にとっては身体的にも負担が少ないかもしれません。

アイスランド航空のB757(2003年レイキャビク空港にて筆者撮影)

ただ、顧客メリットがそれだけじゃ主要路線で直行便を飛ばしてる大手の航空会社に勝てないので、「LCC」なんて言葉ができる以前から、アイスランド航空はLCCのようなことをやっていました。つまり、椅子もちょっと狭くて、値段を安くしてロードファクターを高めて、メインの顧客は学生とかバックパッカーとか、みたいな。自分もボストンに暮らしてた頃、欧州出張でいちど、使ったことがあります。

このビジネスモデルを使って、アイスランドに新しいLCCができているようです。WOW Airという会社で、そのネットワーク図を見ると、レイキャビクをハブとして欧米各都市をつなごうという意図が明らかです。

こんなふうに、緯度の高い地域にある航空会社が、大圏航路を活かしたハブ&スポークのネットワークを構築するというのが、ひとつの趨勢になってきているようにも思えます。フィンランド航空も中国等需要の増加で、アジア各都市とハブであるヘルシンキを結ぶ路線を勢いよく増やしてます。

そう考えると、これから、アラスカのアンカレッジをベースに、アジアと米加を結ぶ航空会社が出てきてもいいんじゃないかな、という気がしなくもないです。日米間の長時間フライトに乗っていると、アラスカあたりで「まだ半分かよ・・・」「そろそろ降りたい・・・」みたいな衝動に駆られることありますもんね。最近勢いのあるアラスカ航空あたり、やってみたらおもしろいんじゃないかなという気がしなくもなく。

2016年4月22日

こんにちは、明治大学の松浦です。明大に転職して以来初のブログ投稿です。

ということで、通勤ルートが変わりまして、南北線から後楽園駅で乗り換えて、神保町駅か御茶ノ水駅を使うことになりました。研究室により近い神保町駅へ行くのがデフォルトで、後楽園駅で都営三田線に乗り換え(※後楽園駅と春日駅は実質同じ駅)なのですが、あまり利用者がいないのか、けっこう、スムーズな乗り換えです。ただし三田線は混みすぎ。

それはおいといて、キャンパスの御茶ノ水駅側のほうで用事があるときは、御茶ノ水駅を使うこともあるのですが、南北線から丸の内線の乗り換えはほんと、苦行です。というのも比較的新しい南北線は地下奥深く、それに比べて丸の内線は地上に露出してて高架になっているので、地下4階から地上2階まで移動しなきゃいけないイメージです。後楽園って実は本郷の丘と護国寺のほうの丘との谷あいに位置するんですね。

で、乗り換えですが、もちろんエスカレーターが重装備されているので、時間さえかければ、(メンタルはともかく)フィジカルに疲れることはありません。しかし、僕が朝の通勤時間帯にこの経路を使ってしまうと、フィジカルにも消耗します。なぜか。

エスカレーターで歩く(登る)人は右側、止まる人は左側という不文律は人口に膾炙したところですが、後楽園駅のエスカレーター(特に地下3階から地下1階までの長いやつ)を登るのはクソ疲れるのでみんな左側に乗ろうとします。しかしエスカレーターの処理能力以上に通勤客が多いので、左側に乗ろうとする人たちが待機して、踊り場やプラットフォームに滞留します。しかし朝のカッタルい通勤時間から右側を駆け登ろうとする武井壮的肉体派は少ないので、右側はかなり空いているのです。かといって、たまに登る人はいるので、右側で止まるのもルール違反な気がします。なので、僕は渋滞嫌いなので、混雑時はハァハァ言いながら地上2階までエスカレーターを登ることにしています。

まぁそんな不都合が起きているわけです。

こういう問題はどこでもあるようですね。ということで、ロンドンの地下鉄は、片側を歩く人にあけておく(ロンドンは左側らしい)のを止めさせるようにしたそうです。いちおう彼らの試算(ホルボーン駅のエスカレーター)によれば、左を歩く人用に空けると81.25人/分の処理能力だそうですが、両側を止まって使うと112.5人/分の処理能力だそうです。このホルボーン駅、どうやら後楽園と同じで距離が長い(高低差23.41m)だそうで、やはり歩く人が少なくて、乗り場に滞留しちゃってたそうです。

The tube at a standstill: why TfL stopped people walking up the escalators| The Guardian

ということで海外事例大好きな日本のお役所ですもの、国土交通省はぜひこのアイディアを社会実験として東京メトロと協力して導入してほしいなぁ、と思う次第。夏の概算要求の球出しに向けてつかってみたらどうでしょう?

2015年2月16日

先日パリ経由でブリュッセルに行く機会があったのでメモ代わりにちょっとした記事を。

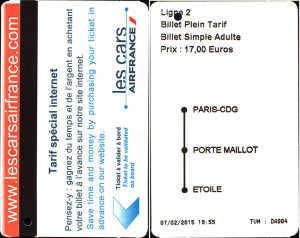

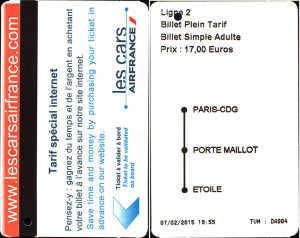

パリの空港から市内に出るにはRERという通勤電車を使うことができますが、どうもパリ中心部と空港の間は雰囲気のよろしくない地域のようで、夜につかうのはちょっと憚られます(昼間あるいは直通列車で、荷物が大きくないなら、RERでまず大丈夫だと思います)。ということで、JL415便で夜7時過ぎにCDG空港に着いた自分。まだ大丈夫な時間帯とは思いつつもRERを避けて、Air Franceのバスを使うことにしました。バス乗り場はちょっとわかりにくい場所にありましたが、降りてからバスの看板に向かって歩いていったらバス乗り場のターミナルがありました。ほかにディズニーランド行きもあるようです。で、自販機で切符を買って(日本のクレジットカード使えました)、発車案内の看板をみたら、凱旋門行きはいますぐ出発と出ているので「?」と思って外を見たら1台のバス。で、誰も案内してくれないけど、バスを見たら「2」と表示されていて、2は凱旋門行きなので慌てて飛び乗りました。途中、Peripheriqueという環状道に合流するところで渋滞に遭いましたが、ポルトマイヨーを経由し、1時間弱で凱旋門に到着しました。タクシーを使う人もいるかもしれませんが、凱旋門やポルトマイヨー附近に泊まるのであれば、確実にこれがいちばん安価で楽な市内アクセスの方法だと思います。というかこれがあるから、自分は凱旋門附近に泊まることにします(RERが使える時間帯のときはサンジェルマンデプレ附近にしますが)。

で、ブリュッセルは初訪問だったのですが、地下鉄の使い方が事前に調べがつかなくて不安だったのですが、行ってみたらたいして難しくありませんでした。いちばん困ったのが自販機の使い方がユニークだったこと。画面でいくつか選択肢が出てくるのですが、それを選ぶ方法がわからないのです。タッチスクリーンでもないのでどうしたものか???と試行錯誤していたら、どうやら、画面の下にある大きなボタンのようなものが「車輪」になっていて、それをクルクル廻すと、選択肢を選べるのです。それさえわかれば、なんのことはありません(こんなYouTubeビデオもありました。)。日本のクレジットカードも使えました。

切符を買ったら自動改札のゲートに行くわけですが、日本やパリのように、本体にキップを挿入する穴がありません。これも迷いましたが、端のほうのゲートには鉄道の刻印を押す機械(compostage de billets)のようなオレンジ色のハコがあり、そこに上から切符を挿入してみたら、ゲートが開きました。大半の人はSuicaみたいなのを使っているので自動改札にタッチして入っていくみたいですが、観光客のように切符を買う場合は、こうやって入場するようです。降りるときは、自動改札の前に立てば勝手に扉が開きました。あと、改札口がなぜか存在しない駅もいくつかありました。