2025年3月22日

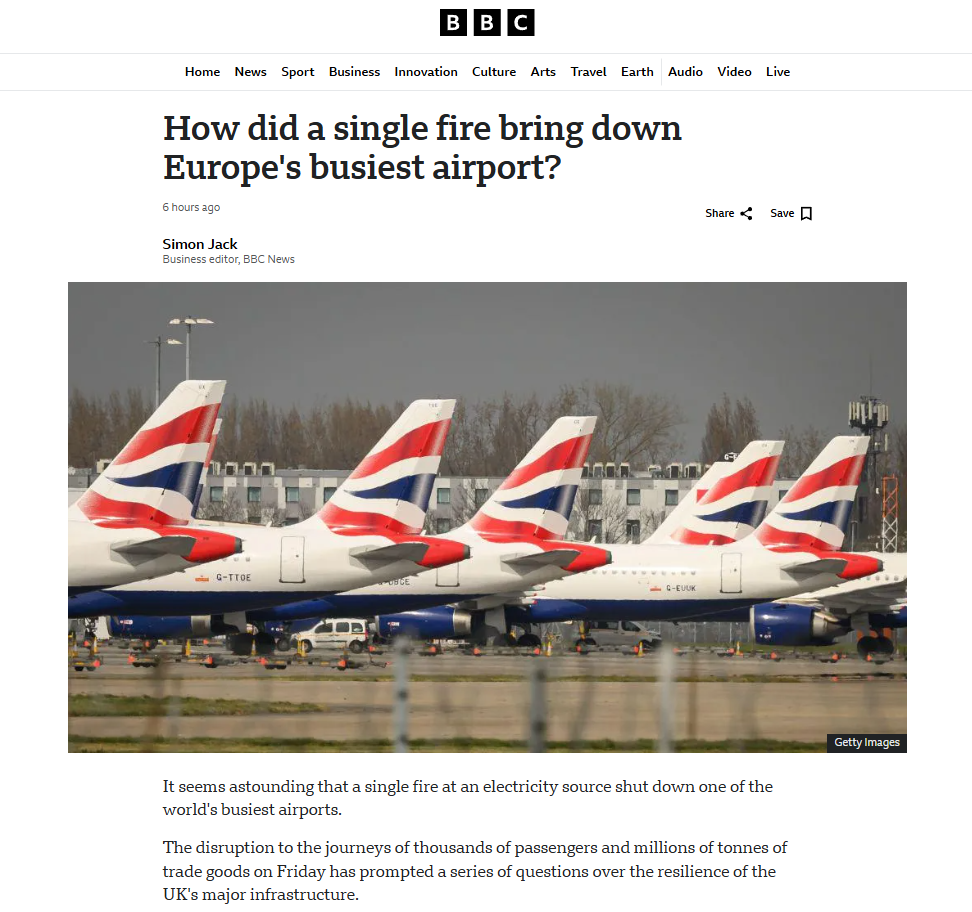

ヒースロー空港の停電は大混乱をもたらしましたね。英国航空のハブ空港なものですから、英国経由で欧州~世界を移動していた人たちはにっちもさっちもいかなくなってしまったことでしょう。

原因は変電所火災。どうやらヒースロー空港のグリッドからの電力供給がある1か所の変電所に依存していたため、そこがダメになって空港内の非常用電源しか使えなくなったようです。で、非常用電源もすぐに稼働できるわけでもなく、結局は丸一日の空港閉鎖に陥ってしまったとのこと。電力供給のルートの複線化ができていなかったということで、空港のBCPがダメだったんとちゃうの?という話に。

さてさて日本はどうなんでしょうね?テロの標的になるでしょうから情報は非公開でしょうが、成田とか羽田とか、複線化できているのか気になるところです。関空とかセントレアとかって、陸地と橋一本でつながってるだけですから、脆弱性も高そうですよね(海底ケーブルなのかもしれないけど・・・)。

セキュリティに関わるためあまりオープンに議論できないテーマなのかとは思いますが、重要施設の管理者や配送電事業者のみなさまにおかれましては、くれぐれもリダンダンシーの確保をお願いしたいところです。

2025年3月8日

今週末は名古屋大学で研究会。ということで、ちょっと早めに名古屋に行って、今年度の都市計画の授業で、受講生の人がプレゼンで教えてくれた「Hisaya-odori Park」を視察してきました。

というのも、この「公園」が国交省のPark-PFIというスキームを使って、実質的に商業施設のように再開発されたらしいので、ずっと気になっていました。

で、地下鉄の久屋大通駅で降りて地上に上がってみると・・・

テレビ塔のまわりに整備された商業施設、って感じでした。公園といえば公園かもしれないけど、イオンモールのなかだと言われてもそうだろうな、という感じの空間。

面積比からしてもオープンスペースの割合がかなり低いようにも感じました。公園自体は南北方向に非常に長くて、商業施設が整備されている空間はその一部に限定されているので、たぶん公園全体のなかでの建物の敷地面積は小さいのでしょうけどね・・・。

良いか悪いかの価値判断は別として「公共空間の商業(私有)化」の最たる事例のように思います。

2024年11月18日

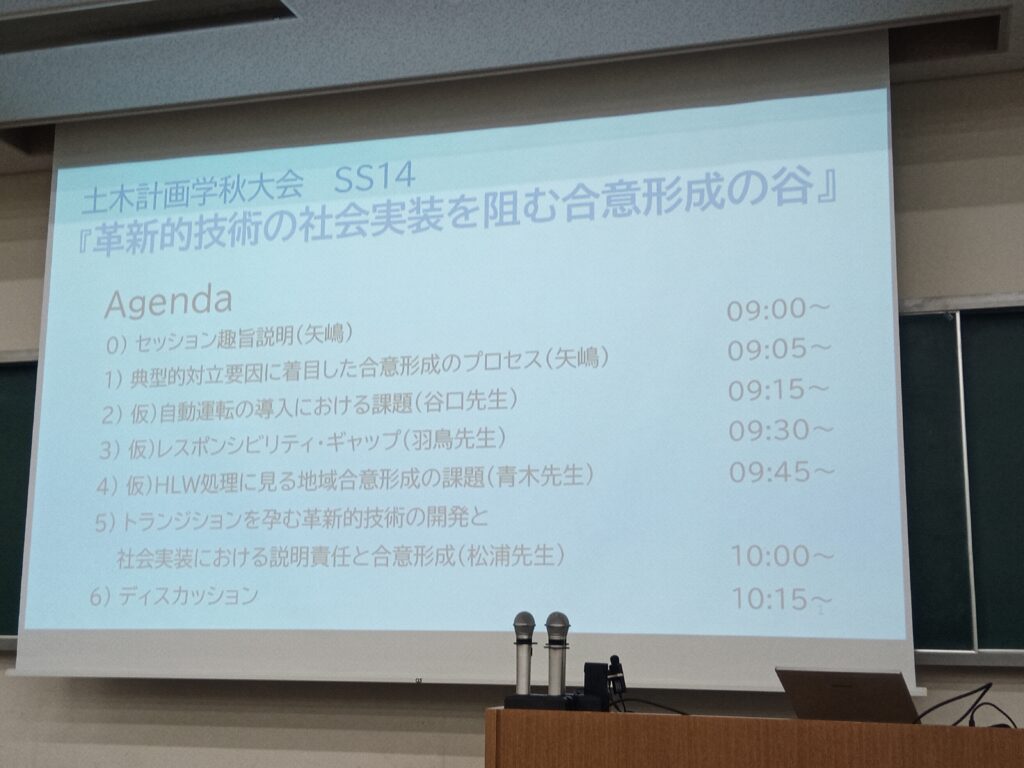

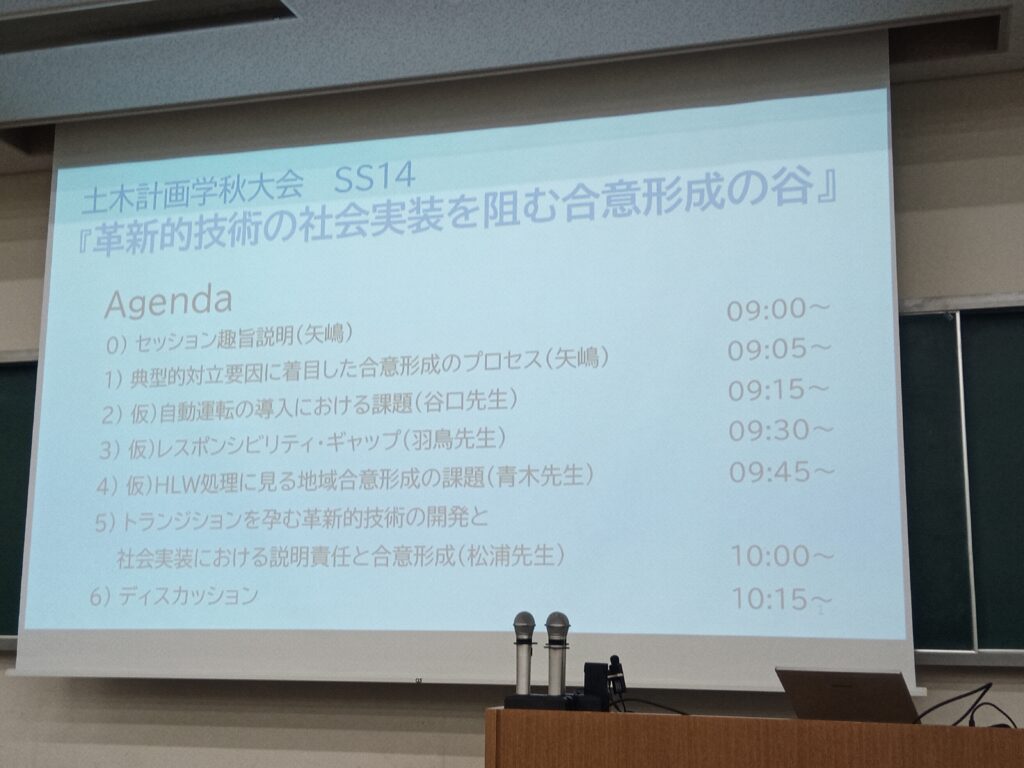

さる週末は、岡山まで弾丸出張して、第70回土木計画学研究発表会のスペシャルセッション「革新的技術の社会実装を阻む合意形成の谷」で発表してきました。出張移動の顛末は別途書こうと思いますが、今回はマジメに発表の内容について。

正直、データに基づく実証的なお話ではなかったので、あまりインパクトのある話ではなかったとは思いますが、土木学会という工学系の技術者が集まる場で、科学技術社会論的な視点から問題提起をさせていただいた感じです。

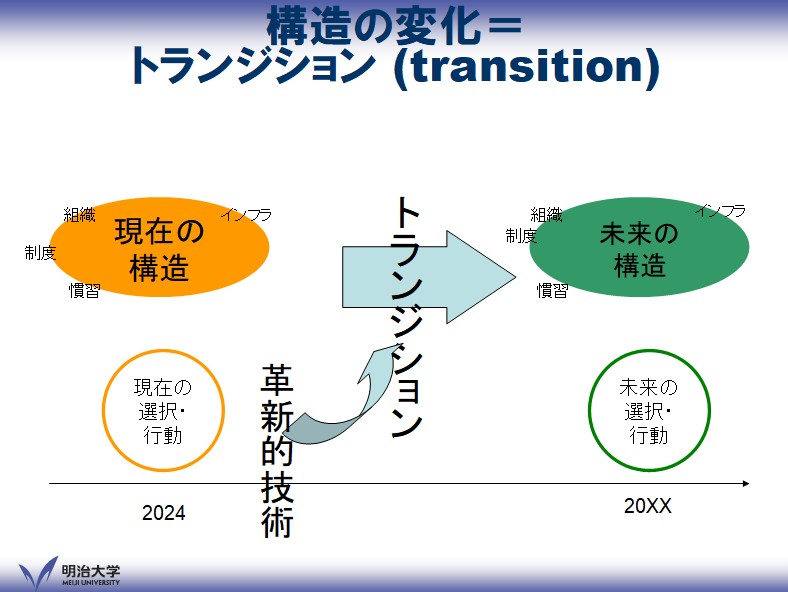

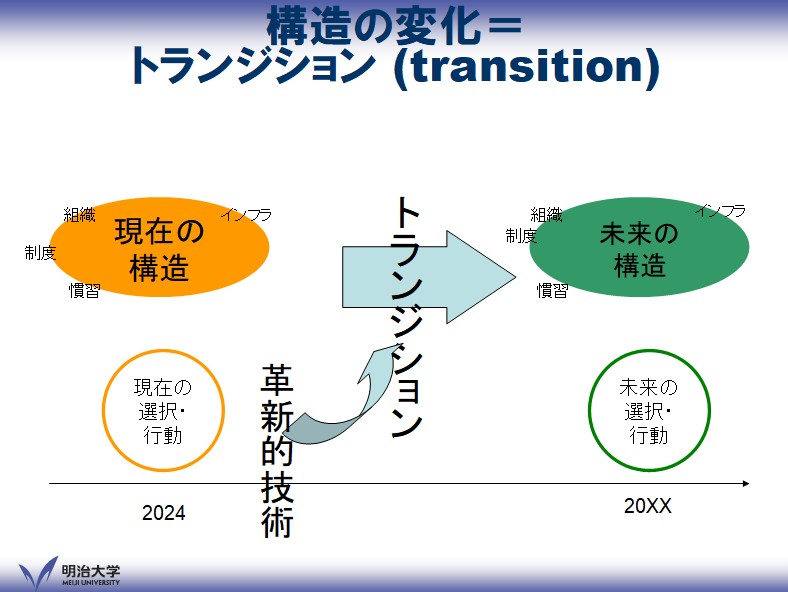

その場で言いたかったことは、革新的技術というほどのものの導入であれば、我々の日常が便利になるという程度では済まず、社会の「構造」までをも変化させる、つまりトランジションが起きるということ。だからこそ、その導入について社会として熟議が必要ということを述べたうえで、次いで、トランジションにおけるIncumbent問題をお話しました。

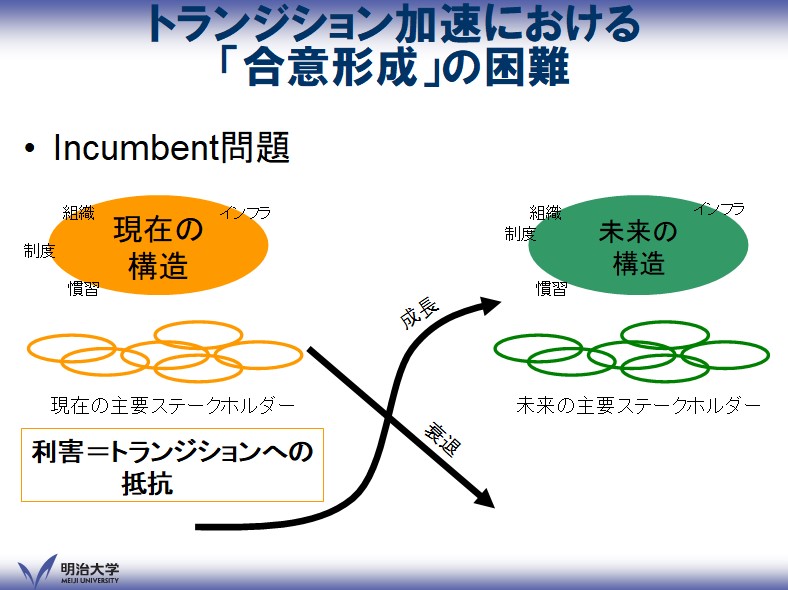

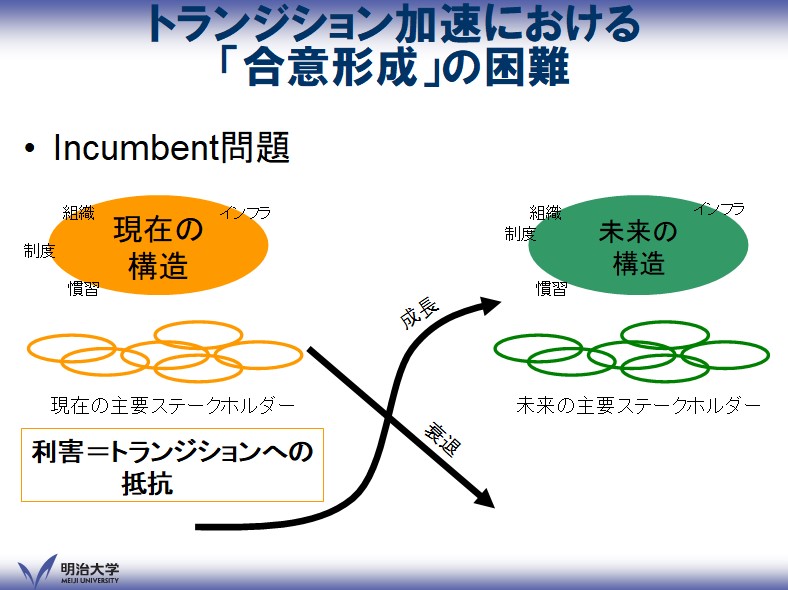

Incumbent問題というのは、現在の構造下における主要ステークホルダー(incumbent)は、現在の構造の受益者であるため、彼らの「合意形成」を行う、トランジションを阻む結論へと導かれてしまうこと。よって、革新的技術についても、ステークホルダーの合意形成を図ると、結果としてトランジションを阻む方向、つまり技術導入を阻止する方向へと社会が導かれてしまうという問題があるのです。もちろんそのトランジションが長期的視点からしても望ましくないのであれば、阻止したほうがよいのでしょうが、長期的にはトランジションが必要であるにもかかわらず、短期的視点から阻止されるのであれば、人間社会として(将来世代への責任として)よろしくないことでしょう。

要は、革新的技術の導入についての社会的な熟議は必要だけど、ステークホルダーの合意形成を図ろうとすると必要な技術導入も止められちゃうよということ。で、「どないすんねん?」という問題提起をさせてもらいました。

発表時間も短かったので解決策は敢えて言いませんでしたが、たとえばトランジション・マネジメントの考えを採用するのであれば、ステークホルダーではなく、フロントランナー(未来のステークホルダー)を巻き込んでボトムアップで徐々に技術を広めていきましょうという解決策が示されているわけです。

聴衆のみなさんにどれくらい伝わったのかは微妙ですが・・・こういう問題提起を、敢えて土木技術者が集まったところで続けていきたいとは思います。

あと、何名かの方と10年以上ぶりに再会できたのが大収穫でした。時がたつのは早いw。