2024年10月17日

先日、上勝町で研修講師に伺ってきたのですが、そのもう一つの目的が、主宰の澤田さんのホンダ・アヴァンシアを拝見させていただくこと。

僕もアヴァンシアにしばらく乗っていたのですが、その後ホンダディーラーのお兄ちゃんからの「上玉のアコードツアラー、入りましたよ…」という誘惑に負けて、乗り換えてしまいました(-_-;)。

しかし澤田さんは新車でヌーヴェルヴァーグ版を購入後、走行距離50万キロ超に至ったいまでも、いまだにアヴァンシアを乗り続けているという漢のなかの漢。上勝って県道から外れた集落に上って行くと、とんでもなく道が狭い(軽トラでさえ怖い)のに、このアヴァでガンガン上っていっちゃうのが澤田さん。

さすがにノーマル状態で乗り続けるのは難しいそうで、CDチェンジャーの回路に外部入力を噛まして、外付けのカーナビというか中華Android Autoみたいなのを設置されていました。

今回は帰りがけにちょっとハンドルを握らせていただいて月ケ谷温泉の駐車場を1周させていただいたのですが、いやー、「なつかしぃぃぃ!」とついつい叫んでしまいました。着座位置がむかしのホンダ車らしく低いし、なんかアメ車みたいなダルい感じ(最上級の誉め言葉)がするし、アヴァに乗ってた頃の自分を一気に思い出しました。

2024年10月16日

自分は寝台列車とか夜行のフライトとかが好きなんですよね。乗り物酔いしやすいので、移動時間は基本的に「ムダ」で寝ていきたいわけです。昼間に寝ていると結局睡眠サイクルが狂うし、時間ももったいないので、長距離移動を夜間にこなしてしまいたいわけです。

ということで、数か月前のある日のこと、大阪から東京への帰りが遅くなることがあり、「これは夜行でしょ」ということで選択肢を探したところ、日本一豪華と謂われる夜行バス「ドリームスリーパー」の予約がなんとか取れたので、wktkで乗車して帰京しました。横山由依ちゃんが一時期広告塔だったJRバスの「ドリームルリエ」の個室も最高なのですが、あちらは4席しかなくて、予約が激ムズなんですよね。ドリームスリーパーは全個室11席なので相対的には余裕あり。

23時15分発ということで、バス停はJR大阪駅の高架下。ここが非常に暗澹とした雰囲気の悪い場所で、これから豪華な高速バスに乗るとはとても思えない場所。待合室等もなし。しかもちょうど蒸し暑い夜の日で、せっかくシャワーで汗をながしてきたのに、また脂っこい汗が出てきて最悪の待機時間。10分前に来るかなと思いきや、ほぼ定時に来ました。ここは大阪駅始発のJRバスと比べるとマイナスですね。JRバスのほうは待合室も目の前にあるので、来たらすぐ乗車できるので快適。

で、15分ちょうどくらいにバスが到着。7人くらいの行列ができていました。このバスのいかにも日本なところが「土禁」。入口のところで靴を脱がされます。車内に埃を入れたくないのはとてもよいと思いますが、脱ぎにくい・履きにくい靴だと最悪なことになりそうです。サンダルとかに事前に履き替えておけるといいかも(でも冬は無理ですね)。

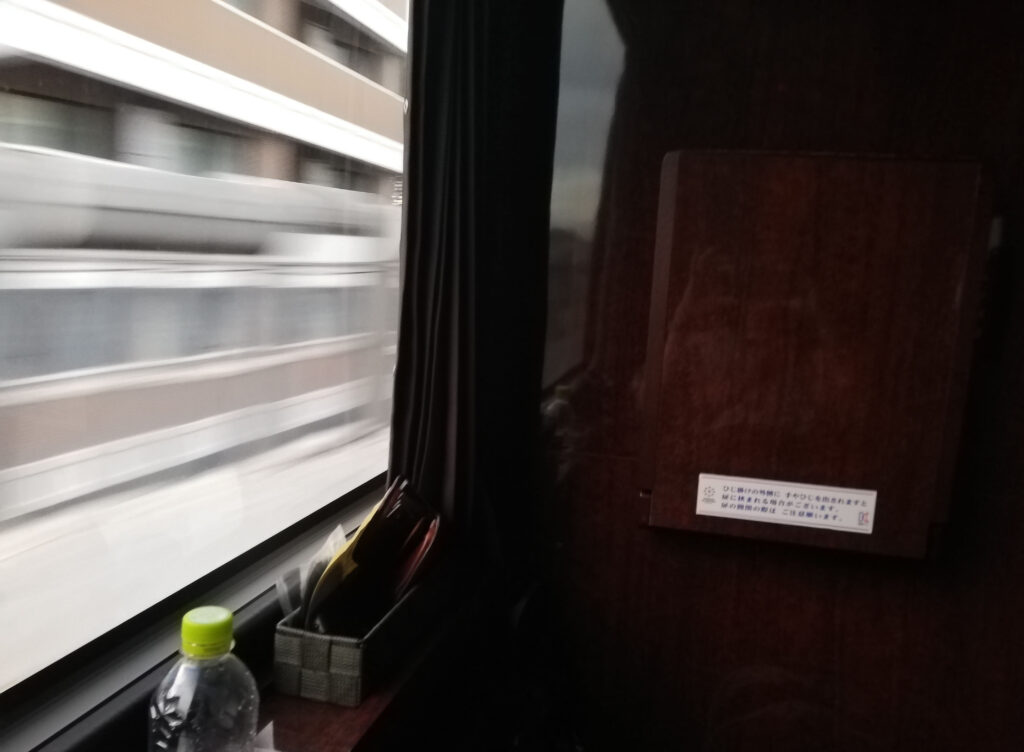

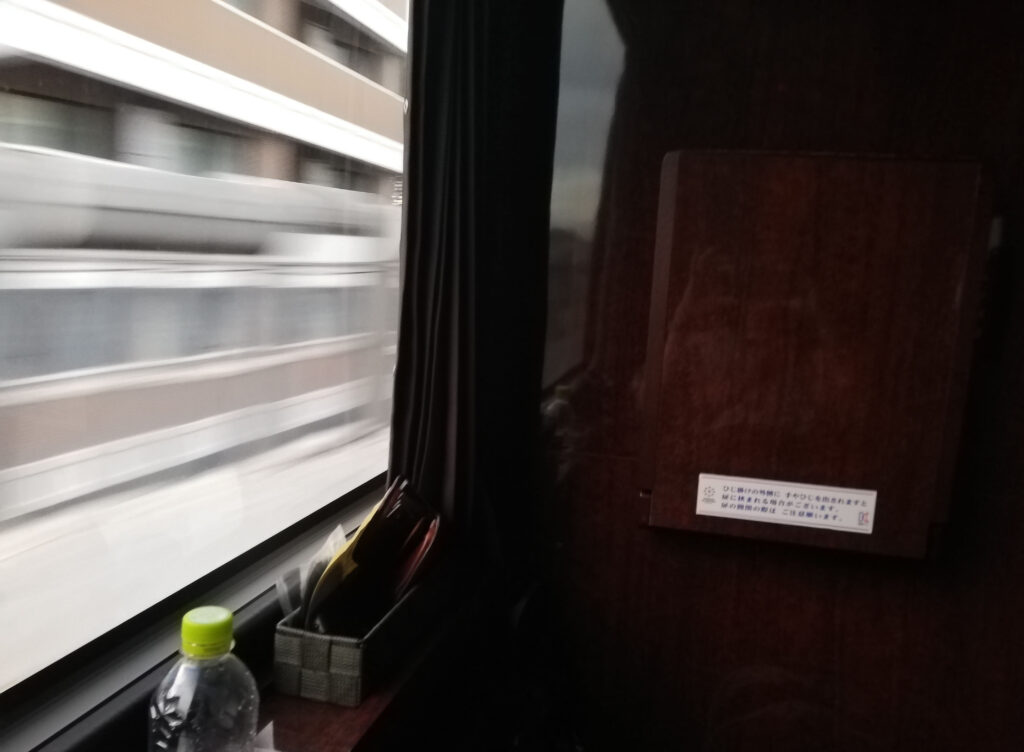

さて、個室ですが、ルリエと同じくらいの大きさかなーという感じです。でも足元がちょっと広いような気もしなくもないです。足元にリュックをおいてフットレストを跳ね上げてもリュックが潰されるようなことはなかったです。窓の脇にいろいろスイッチがあります。通路との間の扉がしっかりしたものなので、かなりの個室感。鍵はかかりませんが、窓のカーテンを閉めればこの中で服を着替えるのも余裕だと思います。

全員乗車後、スムーズに発車。すぐに都市高速に乗ってしまい、当然渋滞もない時間帯なので快適なバス旅。酔い止めを飲んでおいたので全く不快感なかったです。ほとんど列車旅。大阪郊外の夜景を眺めながら、コンビニで買ってきたワインをチビチビしながら就寝前のリラックスタイム。

さて寝るかとカーテンを閉めてリクライニングmaxに。ゆりかご型の姿勢になるシートなのですが、意外とリクライニングの角度が浅く感じました。フットレストが意外と低くて、もう少し高い位置まで上がればいいのになぁ、という感じもしました。しかし寝付き始めたころに・・・尿意(-_-;)。と思ったらちょうど草津SAの休憩となったので、外出してトイレへ。夜行バスがたくさん駐車しているので、間違えないように(置いてきぼりにしないように)こんな札を渡されました。

で、戻ったら即就寝。実は部屋には2つの照明があって、前側にある照明のスイッチの場所がわからず、うっすらと点灯したまま就寝してしまったので、その明かりに邪魔されて何度か目が覚めてしまいました。あと、やはりフルフラットではないので、寝返りを打つときとかに少し目が覚めてしまいますね。

気がついたら朝の5時45分ごろ。スマホのGPSで確認したら東名高速の横浜の瀬谷あたりを通過中。目も覚めたので起床。この日は週末の朝になので上りは全く渋滞なしで快適なドライブ。首都高を池尻で降りて、山手通りを北上、バスタには予定より早く、6時15分ごろに到着しました。

さて、全体としての感想ですが、やはり移動手段としては(個人的には)最高の部類でした。ムダな時間を移動に消費することがありません。また個室でホテルでノンビリしているかのような時間を過ごせました。ただし椅子がフルフラットではないのがどうしても睡眠の質に影響しますね。将来的には東南アジアでよく見るガチな寝台バスが東京~大阪に走ってくれるといいなと思います。あるいは国鉄が急行銀河を復活させてくれればもっとよいのですが。

なお到着後、自宅で2時間ほど寝落ちしてしまいました。やはり疲れは少し残ってしまいますね。

2024年10月15日

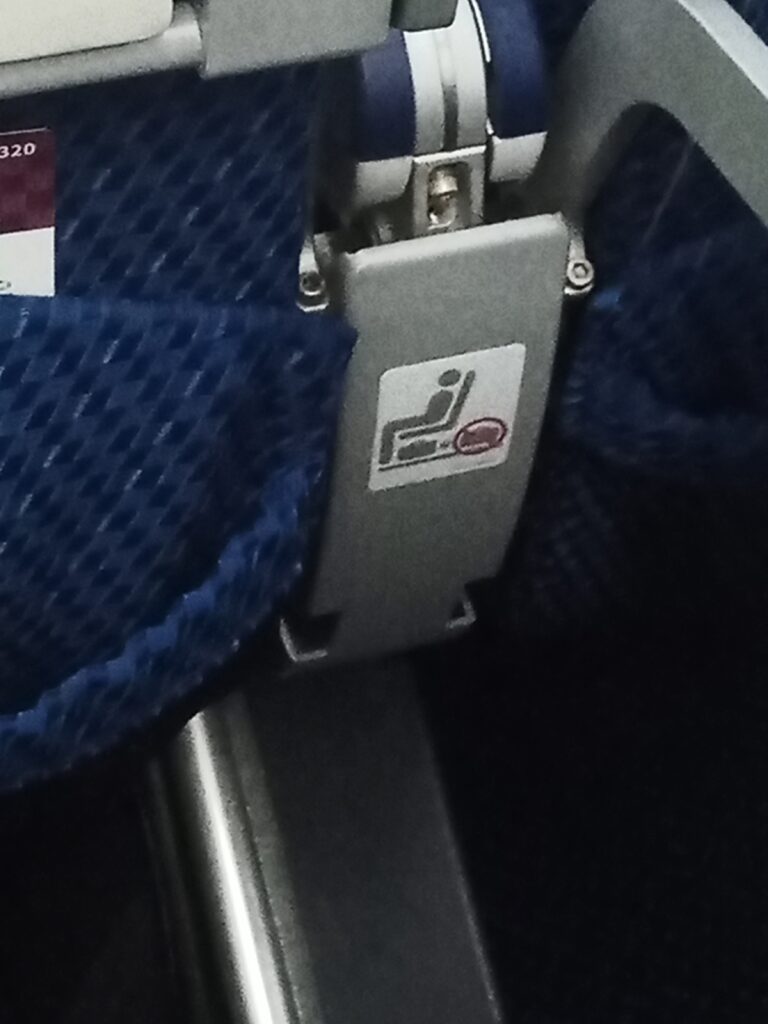

日航の非常口座席って、直前に座席があったとしてもその下に荷物を置くことは厳禁で、置いてるとCAさんに取り上げられてオーバーヘッドビンに突っ込まれるように記憶してます。

が、全日空の場合、きちんと収まるなら座席下のスペースに入れてもいいんですね。

先日の徳島からの帰りは時間の都合で全日空便だったのですが、CAさんに確認のうえで、足下にリュックいれさせてもらいました。というか収まるなら入れていいよという掲示さえされています。

この違いは何なんでしょうね?いずれにせよ国が規制してるのではなく各事業者の判断なんでしょうね。