2018年9月21日

昨日自民党の総裁選があって、安倍陣営が期待してたほど票が伸びず、党員票だけでなく議員票まで石破氏側が票を伸ばしたとのこと。

「地方の反乱」うなだれる安倍陣営 圧勝意識し反発招く

あくまで自民党という組織内の選挙ですので、外野がどうこう言うのも野暮な気もしますが、(半)公的な意思決定という側面ではなかなかオモシロイ結果だなぁ、と思うのでちょっとメモっときます。

安倍陣営は、石破側につくなら何らかの制裁を加える、要は脅しの戦略を取っていたと報道されています。論功行賞人事は現在の政権の特徴でもありますので、この戦略自体は不思議ではないですし、交渉分析の観点から見ても、BATNAの悪さを強調すること自体は正しい戦略でもあります。ただし、自民党という組織の中でこれを露骨にやってしまうと、組織内の人間関係が悪くなって組織が崩壊するリスクもあります。そういう意味では正しくない戦略だったとも言えるでしょう。

また脅しの戦略が功を奏するのも、現在の選挙制度では、小選挙区で擁立してもらうこと、比例代表の届出名簿で順位を上げてもらうことが議員の大きな利害となる以上、党内で勝者の側についていること(敗者の側について制裁を受けないこと)が何より重要なためです。勝てば官軍、を推すような制度が、現在の選挙制度なわけです。中選挙区制の頃であれば同一政党から複数名立候補するので、地元で確固たる支持さえあれば、派閥の争いで敗者についても制裁が効かないので、安心して闘えたのでしょう。というか、小選挙区制にしたのも、派閥政治を排し各政党内の意見一本化を促進し、政党間の「マニフェスト」の闘いにすることで国政選挙で国民に政策を選択してもらうという意図があったわけなので、選挙制度改革が自動的に、党内の勝てば官軍的戦略へと誘導してるわけです。安倍晋三と仲間たちの性格が悪いとかいうハナシではなく、誰が総裁になっても、どの政党が与党になっても、似たようなことが起きるでしょう。

ということで戦略としては安倍陣営は圧勝してもおかしくはなかったわけですが、蓋を開けてみれば、党員票どころか国会議員まで造反する始末。

党員票が思ったより伸びなかったというのは、やはり「勝てば官軍」を狙って論功行賞の脅しをかけたことに対する不満もあるのでしょう。組織内の和を乱すというのはコノ国では好かれない戦略だと思いますし、組織全体の持続可能性を考えるのであれば、組織内で露骨な脅しをかけるのは批判されてしかるべきでしょう。理屈上、敗者は組織を離れて新党を立ち上げる戦略も可能なわけですから、信賞必罰を徹底すれば、組織が細かくバラバラになってしまい、全体としては弱体化する方向へと向かってしまいます。

また何よりおもしろかったのが、議員の造反でしょう。安倍カレー食ったのに実は石破に投票した議員が数名いるはずらしいです。しかしそれが誰かがわからないのが無記名投票のよいところ。表面的には支持を演じていても、投票ではまったく別の行動をしてもいいわけです。これは国政選挙でも同じで、匿名であるからこそ、ホンネを表現できるし、表面的な支持ではなくホンネこそが政治を左右できるのです。何らかの脅しがあったとしても、最終的には個人の自由意思で投票できる民主性を担保してるわけです。

そういう意味で、勝者1名に絞り込む選挙っていうのは、ギスギスした戦略へと誘導するかもしれませんが、匿名でホンネを投票できるって点は、とてもいい制度として評価してよさそうです。

2018年8月26日

日本一カネ持ちの村として知られる愛知県の飛島村。名古屋にも程近いため郊外住宅地開発が進みそうなものですが、村のほぼ全域が市街化調整区域なので都市開発ができないとのこと。

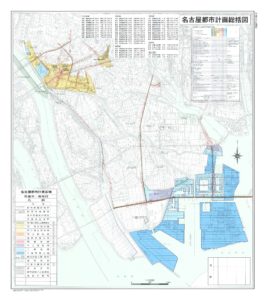

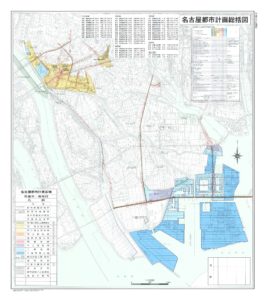

この記事をみると、「市街化区域はわずか8.66平方キロメートルしかなく、残りは全て市街化調整区域(13.87平方キロメートル)」とあるのですが、村の面積の1/3以上が市街化区域なら条件は悪くないのでは?不思議に思ったので、村のホームページで都市計画図を見てみました。

この都市計画図、近隣の自治体も含まれるのでわかりずらいですが、飛島村の市街化区域ってそのすべてが工業系の用途指定なんですね!それじゃぁ住宅地開発ができるはずあるまい(笑)。

で、さらによく見ると、飛島村中心部に小さいながらも地区計画の指定があります。市街化調整区域内の地区計画っていう、日本の都市計画制度が孕む矛盾を象徴するような制度ですね。渚地区、とのことで、google mapで見てみると・・・

なんでこんな場所が地区計画指定されてるんだろう・・・とさらに検索してみると、こんなのが見つかりました!

飛島村に誕生!│渚地区 住宅地(PDF直リン注意)

村自身が分譲住宅地の整備を始めたみたいです。そのための地区計画指定だったんですね。ネット上の記事なんか読むと、村役場は人口減少を危惧しているようで、その対策の一環なんでしょう。

とはいえハザードマップ(画質の粗さがなんとも・・・)を見ると、村のほとんどが、想定浸水深が2m超になってますね。コンパクトシティみたいなハナシを念頭に置くと、そもそも論として、こういう地域に人が居住するってどういうことなんだろう・・・と複雑な気分になります。

2018年2月7日

電車のなかで行動経済学者ダン・アリエリーの「不合理だからうまくいく」を読んでるのですが、その第3章が自分の(経済学ではなくて)政治学の仕事におもいっきり関係しているな、と気づいたので急いで以下メモ。

端的に言うと、人間は自分が労力をかけて創造したものに付加価値を与える、ということが実験で示されていて、筆者は「イケア効果」と呼んでます。イケアの家具も、面倒だけど手間をかけて自分で組み立てるから、その家具がもたらす効用以上の満足を与えてくれるとのこと。従来の経済学であれば、家具がもたらす効用(利用価値)がすべてで、誰がつくったかは不問とする(交換可能、無差別)わけですが、筆者の実験は、「自分がつくったかどうか」に大きな意味があることを反証として示しているわけです。

で、これって、自分が仕事で関わっている「市民参加」とか「参加型まちづくり」とかの有用性を証明しているような気がするのです。政策がもたらす効用だけ考えれば、頭のよい技術官僚が政策の最適化問題を解いて実行すればよいはずです。実際、そういう政策形成過程が効率的で理想的だと考えている人たちも少なくありません。

従来、「市民参加」の必要性を政治の理論として説明する場合には、「政策で解決すべき問題は何か?」や「政策によってどのような社会へと誘導したいのか?」の定義が人によって大きく異なるので、その定義づけはステークホルダー等の参加や交渉で行うべきだ、という説明が一般的だったかと思います。アジェンダ・セッティングの民主化要求、あるいは官僚主導に潜む暗黙の前提に対する批判、といったところでしょうか。

しかし、アリエリーの「イケア効果」を踏まえると、別の方角から「市民参加」の必要性を主張できそうです。国民等が政策をつくる過程に参加することで、「自分がこの政策をつくった」という感覚をより多くの国民にもってもらえれば、政策のよしあしは別として、参加した人たちの満足度は高まるはずです。政策そのものがもたらす満足度だけでなく、政策を自分でつくったという満足度も評価指標に取り入れれば、参加というひと手間をかけることも、トータルとして政策の満足度向上に貢献すると言えるのではないでしょうか。もしかすると政策そのものがもたらす満足度が少し低かったとしても、自分がつくったという感覚で補填されるのであれば、トータルとしてプラスになるかもしれません。

とはいえ、個人が組み立てて利用するイケアの家具と違って、政策の場合は不特定多数の市民・国民などに影響を与えるので、ほぼ全員が「参加した」実感がなければ、参加できるヒマな人たちだけが利益を享受することになりかねないので、注意が必要でしょうがね。