2016年5月12日

若者の人口移動統計(過去6年)を調べて都道府県をランキングしてみた

今日はピーカン(死語)な一日ですね。自分は予定が夕方まで入ってないので、国道134号にドライブにでも出かけたいところですが、研究者のはしくれですもの。快晴の空を横目に部屋に篭って数字をイジクリたくなってしまいました。

「地方創生」のカラ騒ぎを横目で眺めるあたくしでありますが、確かに、若い人が東京に来なくなった、残らなくなったというハナシをよく耳にするようになりました。東京の有名私大よりも地元の公立大を選ぶ人も増えているそうです(これはあたしにとって死活問題なので困る)。自分の教え子でも、国Ⅰ受けて霞ヶ関でバリバリ働くよりも、地元の都道府県に戻って役場でノンビリ働くほうがいい、というのが徐々に増えてる気がします。そんなことで、10代・20代のリアルって地方回帰なんでしょうかね。

とはいえ今朝こんな記事を見つけて、自分が感じていたモヤモヤがすこしスッキリして、快哉したところであります。やっぱし地方に残るって「こ~の支配からの卒業♪」のチャンスを逃すことじゃないかな、と万年反抗期の僕的には思うわけで。

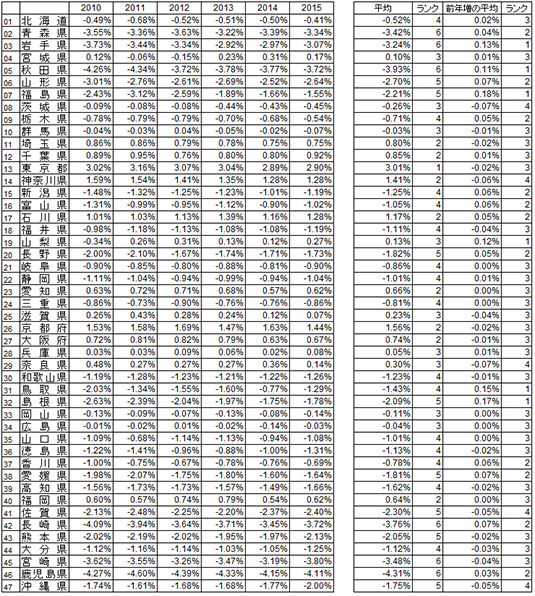

まぁそれはいいとして、「実際の数字はどうなってんのよ?」と気になったので、人口統計のエクセルファイルを取得して、若者の人口移動について調べてみました。本当は高度経済成長期と比較したかったのですが、ネットで5歳階級都道府県別の人口移動のエクセルファイルが取得できるのは2010年までだったので、直近のデータをいじってみました。

都道府県別の人口移動(転入超過数)の実数はネットにあったのですが、実数の多寡で比較してもあまり意味がなくて、都道府県の規模を均して、人口比でどれだけ転入(転出)超過かを見ないといけませんね。ということで前年10月1日の推計人口に対する転入超過数の比率を計算してみました。対象は15~19歳と20~24歳です。数字を×5したほうがいいのかな、前年の推計人口じゃなくて当該年の推計人口で割ったほうがコーホートを一致させる上でよかったかもな・・・といまごろ思ってますが後の祭りだし、まぁ傾向を見る上では大した問題ではないと思いますし、なんてったって受託業務でもないのにそこまでやりなおすのは面倒くさいのでこのまま突っ走ります。

まずは15~19歳です。大学進学に伴う移動だろうな、と推測される世代です、もちろん高卒就職もあると思いますが。

傾向をみるため、 6年の平均値と、前年からの増分の平均も計算しました。

またそれぞれの統計値について、ヒストグラムをつくって、僕の主観で階級を決めて、グルーピングしてみました。グルーピングした結果がこちら。

平均値

| グループ1 | 東京都 |

| グループ2 | 埼玉県,千葉県,神奈川県,石川県,愛知県,京都府,大阪府,福岡県 |

| グループ3 | 宮城県,茨城県,群馬県,山梨県,滋賀県,兵庫県,奈良県,岡山県,広島県 |

| グループ4 | 北海道,栃木県,新潟県,富山県,福井県,岐阜県,静岡県,三重県,和歌山県,鳥取県,山口県,徳島県,香川県,高知県,大分県 |

| グループ5 | 山形県,福島県,長野県,島根県,愛媛県,佐賀県,熊本県,沖縄県 |

| グループ6 | 青森県,岩手県,秋田県,長崎県,宮崎県,鹿児島県 |

やはり、学生の流入という意味では東京は圧勝ですね。あと、首都圏、大阪、福岡なども順当に多いのですが、不思議なのが「石川県」。どうやら高等教育機関が集積しているそうで、確かに学生が集まるようです。ちゃんとした分析も既にありました。グループ6の県では、大学進学を機に若者が出て行ってしまっている県ということでしょうが、マイナス4%という数字(高卒直後の移動のみと仮定しても同学年の20%)は、思ってたよりも小さいな、という気がします。

前年からの増分の平均

| グループ1 | 岩手県,秋田県,福島県,山梨県,鳥取県,島根県 |

| グループ2 | 青森県,山形県,栃木県,新潟県,富山県,石川県,長野県,香川県,愛媛県,長崎県,鹿児島県 |

| グループ3 | 北海道,宮城県,群馬県,埼玉県,千葉県,東京都,福井県,岐阜県,静岡県,愛知県,三重県,滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,和歌山県,岡山県,広島県,山口県,徳島県,高知県,福岡県,熊本県,大分県,宮崎県 |

| グループ4 | 茨城県,神奈川県,奈良県,佐賀県,沖縄県 |

前年とくらべてどれだけ改善したか、を平均してみると、この6年間の傾向が見て取れるかなと思って計算しました。最初と最後の年で比較するのはアンフェアですものね。で、ちょっとおもしろい傾向が見えてきます。まずは東日本大震災の影響で、平均としてみれば福島や岩手は流出がやはり多いのですが、最近の「改善」は著しい点です。つまり震災以降、次第に15~19歳の世代が地元にとどまるようになってきているということです。また鳥取県や島根県にも同様の傾向がみられます。以前に比べれば、地元に残る子が増えてきてるということですね。これがいわゆる「地方創生」的な現象と言えるのかもしれません。あ、そいえば地方創生担当大臣は鳥取出身ですわ。島根は吉田君効果でしょうか。

ほかにもいろいろ見るべき点はあると思いますが時間がないのでこれ以上書けません。興味ある人は個別の都道府県を見て、いろんな解釈を妄想してみてください。

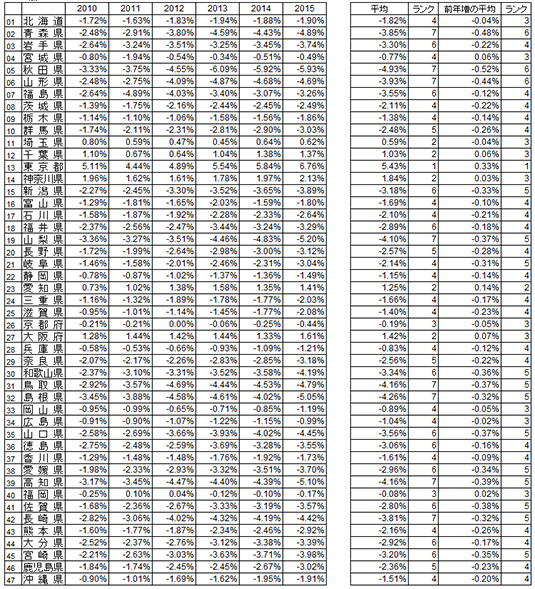

さて、次に20~24歳です。

こっちのほうが、15~19歳に比べてダイナミックですね。大学進学なんかよりも就職で移動することのほうが多いということなんでしょうかね。

15~19歳と同様に傾向をみるため、グループ化をしてみました。

平均値

| グループ1 | 東京都 |

| グループ2 | 埼玉県,千葉県,神奈川県,愛知県,大阪府 |

| グループ3 | 京都府,福岡県 |

| グループ4 | 北海道,宮城県,茨城県,栃木県,富山県,石川県,岐阜県,静岡県,三重県,滋賀県,兵庫県,岡山県,広島県,香川県,熊本県,沖縄県 |

| グループ5 | 群馬県,長野県,奈良県,鹿児島県 |

| グループ6 | 岩手県,福島県,新潟県,福井県,和歌山県,山口県,徳島県,愛媛県,佐賀県,大分県,宮崎県 |

| グループ7 | 青森県,秋田県,山形県,山梨県,鳥取県,島根県,高知県,長崎県 |

やっぱしここでも東京が圧勝です。次いで首都圏、中京圏、関西、福岡と続きます。20~24歳では、「石川県」みたいな不思議な県は存在しないですね。全体として順当な印象があります。グループ7の、流出のとても多い県をみると、やはり主要交通路からすこし外れていて、アクセスの悪さから産業立地が弱いんじゃないかな、と推測される県が多いですね。

前年の増分からの平均

| グループ1 | 東京都 | |

| グループ2 | 愛知県 | |

| グループ3 | 北海道,宮城県,埼玉県,千葉県,神奈川県,京都府,大阪府,岡山県,広島県,福岡県 | |

| グループ4 | 岩手県,福島県,茨城県,栃木県,群馬県,富山県,石川県,福井県,長野県,静岡県,三重県,滋賀県,兵庫県,奈良県,徳島県,香川県,熊本県,大分県,鹿児島県,沖縄県 | |

| グループ5 | 新潟県,山梨県,岐阜県,和歌山県,鳥取県,島根県,山口県,愛媛県,高知県,佐賀県,長崎県,宮崎県 | |

| グループ6 | 青森県,秋田県,山形県 | |

東京圧勝です。平均だけじゃなくてここ5年間、いいイキオイで増え続けてるということ。東京でおもしろいのが、15~19歳では増加傾向にあるわけではないのに、20~24歳では圧倒的に増加傾向です。つまり、大学進学による東京への流入は以前とあまり変わらないけど、就職による流入がすごい勢いで増えてるということです。「地方創生」のために都内の大学定員を絞るみたいな施策をどこかの省が言ってるそうですが、エビデンスを見れば、実はそんなことより、企業がこれまで以上に東京に若者を呼び寄せているのを止めさせるほうが先決だということですね(まぁそれを政策的にできるかどうかは別のハナシとして)。

で、数字を見てみると、愛知県が一歩飛びぬけて毎年の改善が著しいということで敢えて別グループにしました。やっぱここ数年の中京圏は景気がよくて、人をどんどん雇ってるんっすかね(トヨタとか三菱重工とか?)。

また東北の被災地では、15~19歳で流出の歩止まりが見られたのですが、20~24歳では特に目立った改善はみられないです。仕事がなければやはり出て行ってしまうということでしょうか。青森、秋田、山形は平均値としても、トレンドとしても、若者層の流出に歯止めが止まらない、という厳しい状況が見て取れます。

さて、相変わらず外は超快晴なのでそろそろ終わりにして外出しようかと思いますが、結論としては「東京圧勝」に変わりはないということでしょうか。

いろいろ議論できることはあると思いますが、今日はこれまで。分析に使ったエクセルファイルもアップロードしておきますね。