2017年11月21日

遅ればせながら、千代田区のちよくるを使ってみました。

東大での講義の後、本郷から駿河台への移動に使いました。一番近いステーションは、本富士署裏の体育館前。事前にウェブサイトで登録して、暗証番号をメモっておきました。それを入力した後、pasmoをかざすと、自分のpasmoが今後、鍵として使えるようになるそうです。

ちよくるのウェブサイトだと”felica”をかざせ、って書いてあるんですけど、pasmoでも大丈夫でした。

で、再度pasmoをかざして解錠。小径のホイールで癖が強そうな車体ですが、実際乗ってみると、かなり乗りやすい自転車です。電動アシストもついてましたが、電池が残り2kmと表示されて、けっこう不安。とはいえアシストの電源入れると、かなり、楽にこげます。

駿河台まで楽に移動できました・・・と言いたいところですが、実際は、けっこう、怖かったです。歩道(自転車通行可)も車道も狭いので、走りづらい。なにはともあれ、自転車走行空間のインフラが皆無、というのが第一の感想でした。

あと、貸出・返却のステーションが微妙に遠いです。歩けない距離じゃ決してないのですが、あと2倍の密度でステーションを置いてくれたら、かなり便利だろうなぁ、という印象。料金が150円/回なので、地下鉄よりもかなり利便性高くないと、使う気が萎えますね。

とはいえ、そこそこ便利なので天気のいい日は利用しようかなと思います。

2017年7月20日

今年も「夏ポテト」が販売されていますね。

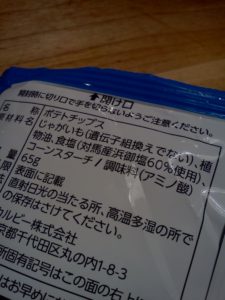

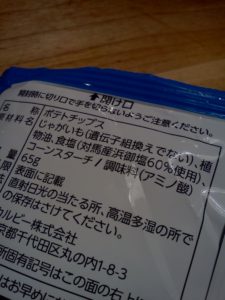

対馬の浜御塩「味」となっていますが、食塩のうち60%ほどが対馬の塩ということ。

この浜御塩ですが、白松という会社が対馬で製造しているものなんですね。

浜御塩には2種類あるようで、「浜御塩えこそると」という種類のほうは、木質バイオマスを使って製塩しているのが特徴です。石油や電機ではなく、間伐材を細かく裁断したものを燃やして、海水を蒸発させて製塩しているんですね。

たしか以前、夏ポテトが「えこそると」を使ってた頃は、パッケージに木質バイオマスの説明も書いてあったんですが、ここ数年、バイオマスのことが記載されなくなってしまいました。重油ボイラの塩を使うようになってしまったのでしょうか。確かに全国に流通する商品の食塩の製造を100%対馬の木質バイオマスで賄うのは無理かもしれませんが、少しでも「えこそると」を混ぜて、そのことを商品に記載したら、カルビー社のCSRブランディングとしてもメリットがあることなんじゃないかと思うのですが・・・。

2017年7月4日

僕は埼玉の郊外暮らしで自分のクルマがあるので、amazonで買い物するときは常に、近所のヤマトの配送センター止にしてたんですね。ヤマトの運転手さんがいつ来るか、不安を抱えながら家で待機するのは嫌なんです。自分の自由時間に引き取りに行ったほうがよほど自由で気楽でした。唯一の欠点は、配送センターで例のamazonの箱を引き取るとき、「こいつ、家族に知られたくないエロDVD買ってるんじゃないの?」とセンターのおねえさんに訝しく思われているのではないかと勝手に不安になるくらいのもの。

しかし先月、釣竿をamazonで買ったんですが、いつもどおりヤマト運輸の配送センターを配送先に設定しようとしたものの、エラーが出て選択できないんです。しょうがないので自宅配送にしたのですが、結局、佐川急便が持ってきてくれました。ヤマト一社ではなく、いろんな会社が担当するようになったんですね。ということで配送センター止めが使えなくなってしまって、僕的には不便なことに。

で、いま、「デリバリープロバイダ」がネットで話題になってますね。amazonの配送が、佐川とか郵便とかじゃなくて、普段耳にしない会社も担当するようになってきていて、そのサービスの質があまりにヒドいというお話。

これまで私たち消費者は、ヤマト運輸の(相対的に)安価で良好なサービスを享受してきたものの、そのぶん、配送担当の従業員にしわよせがきていたわけです。それを是正するということで、生産者余剰と消費者余剰の分配の見直しとして、運賃値上げにつながったわけですね。結果として、amazonは配送料無料を貫くためにはヤマト運輸を利用できなくなり、他の安価でサービス水準の(相対的に)低い会社に委託するようになったのでしょう。

とはいえ、デリバリープロバイダのサービス水準は、担当者によってアタリハズレはあるのでしょうが、あまりにヒドいようですので、このままではamazonの通販ビジネス自体が成立しなくなるほどの悪影響がありそうです。となると、今後のamazonの配送を存続するためには、いくつかの選択肢しか残されていません。たとえば・・・

- 無料配送を廃止(あるいは最低購入額を大幅に値上げ)し、ヤマト運輸などで一定のサービス水準を確保

- 配送料無料としつつ、各世帯への配送を原則廃止し、コンビニ等での引き取りに限定

- ドローンや自動運転による無人化・機械化で労働コストの大幅な削減

などが考えられます。1.は楽天市場の店舗などでよくあるパターンですよね。2.はセブンネットショッピング(セブンイレブン)のモデルですね。僕が配送センターに引き取りに行っていたのもこのモデル。3.は夢物語とはいえ、技術開発は進められていますよね。

もちろん、現行のデリバリープロバイダのシステムをなんとか改善していく方向性もあるのでしょうが、結局、サービスを改善しようとすればヤマト運輸の頃と同じく、労働者の側に負荷が蓄積してどこかで破綻するので均衡解ではなさそうです。外国人「研修生」を使ってコストダウンみたいな話もあるようですが、さすがに運転は難しいんじゃないでしょうかね。

ということで、これまでのamazonの配送には無理があった(≒もうあの頃の便利さには戻れない)という認識をまずは社会全体で共有し、持続可能なネット通販物流としてどのような形が望ましいのか(有料か?引取りが原則か?ドローン開発を加速化するか?など)を企業と消費者の駆け引きの中で模索していくことになるのでしょうね。先ほどから言っているように、個人的には2.のモデルが好きです。

いま、ネット通販物流のシステムがより持続可能なものへと転換するチャンスが到来しているようにも思えます。上記のアイディアはすでに検討済でしょうが、僕には思いつかない、画期的で環境負荷が小さくて持続可能なシステムが導入されればもっとよいのですが。