2024年6月9日

こんな記事を見かけました。

埼玉新聞「埼玉の推計人口、5カ月ぶりに増 4月は732万6804人 川口→さいたまへ大移動は続く 人口増の街3位は川越、2位は川口、1位は」

埼玉県庁のウェブサイトは人口統計のコーナーが大変マニアックで、かなり詳細なデータをウェブで公開しています。で、人口統計に基づく上記の記事が掲載されていて、私を含めて「やっぱしいまの川口市はダメだなぁ」なんて感想を誰でも抱くわけです。しかし感想で市政を判断するようでは、研究者として恥さらし。ということで元データを見てみました。

埼玉県推計人口(月報データ)

実は記事で書かれているよりも新しいデータが県から出ているのですが、記事にあわせて4月末発表のデータを取り出して見てみました。

確かに川口市からさいたま市への移動は396名です。でもね・・・さいたま市から川口市への移動も260名いるのですよ。つまり差し引きで136名の移動ってことなんですよね。記事の見出しだと、まるで川口市からさいたま市へエクソダスしているような印象を抱かせますが、その逆の移動もそれなりの数がいて、実はそんなにオオゴトでもなさそうなのです。

まぁ全国紙だって厳しいのに地方紙に至ってはPV稼いでナンボの時代でしょうから、煽ルンです、ってことですな。

で、もうちょっと真面目に分析してみましょう。さいたま市は135万人の政令市、川口市だって人口59万人の中核市ということで、そのなかで100名程度の移動って人口からしたら誤差に近い数字なわけですよ。つまり、人口移動の実数を人口で割った比率で検討しないと、実際の人口移動のインパクトってわからないわけです。ということで、全県の市町村で計算してみました。

率で見てみると、ランキングは以下の通りになります。

1位 東秩父村 -> 滑川町 0.1652%

2位 滑川町 -> 狭山市 0.1554%

3位 小鹿野町 -> 秩父市 0.1315%

4位 滑川町 -> 入間市 0.1103%

5位 和光市 -> 朝霞市 0.1034%

6位 東秩父村 -> 秩父市 0.0826%

6位 東秩父村 -> 東松山市 0.0826%

8位 浦和区 -> さいたま市(内他区) 0.0683%

9位 滑川町 -> 東松山市 0.0601%

10位 越生町 -> 飯能市 0.0574%

川口市->さいたま市の実移動136名を川口市の人口で割ると0.0229%で、県内のランキングとしては56位になります。大したことありませんね。

むしろ上のランキングで出てくる町村が本当の人口問題を抱えていると考えるべきでしょう。

東秩父村と滑川町は周辺のより大きな市への移動が深刻なように見えます。東秩父村->滑川町->狭山市・入間市・東松山市というトコロテンのような移動が見えるのもなかなかシブいデータですね。これは3月中の移動に関する数字なので、もしかするとこのトコロテン感は学生さん(高校・大学)の進学に伴う移動かもしれません。やはりこういう数字は本来、年間トータルで見ないといけないですよね。とはいえ、いずれにせよ埼玉県の人口(減少)問題は、秩父や県北部にあるのだろうなぁという気はします。

また和光市->朝霞市の数字が意外と高くて、実は東武東上線沿線では、埼玉高速鉄道・京浜東北沿線の川口市->さいたま市以上に、郊外戸建住宅への転居が効いているのかもしれません。

そして興味深いのが浦和区からさいたま市内の他区への移動がけっこう大きい点。詳しくみると、中央区や緑区への移動が多いので、これもマンションから戸建て住宅への転居かなという気もします。

ほんとうは年齢階層別の数字があると移動の原因を推定できるのでもっとおもしろいのですが、その数字はさすがに公表されていないようです。

まぁこんな感じで、元データをあたって分析してみると、いろいろオモシロイ事実が見えてきます。見出しに踊らされてはいけませんぜよ。

2023年2月6日

昔、香港に九龍城といって、巨大な建物全体がスラムというところがありましたが、今回、プノンペンでそれに近いかな、というところへ行ってきました。

Borei Keilaという地区なのですが、以前留学生が、僕の授業のなかで、この地区の合意形成の事案について紹介してくれました。

どういう地区かといえば、まぁスラムみたいなところだったそうですが、市当局が地区の一部に中層の集合住宅を建ててそこに移住してもらうという事業を進めようとしました。しかし住民は猛反発。支援のNGOなんかも入って大変だったそうです。しかしすでに揉め事としては終結しているそう。

今回の渡航でその学生に会ったのですが、「博物館とかどっか行きたい所はないか?」というのでBorei Keilaに連れて行ってくれとお願いしました。

で、他の修了生と一緒にBorei Keilaに行ってきました。

外から見ると、ちょっとキツキツに詰めて建てた中層のアパートといった感じ。

しかし建物どうしの間の狭い通路に入ると中はとっても薄暗い。通路の両側に店舗なんだか作業場なんだかが並んでいて、人がいるのですが、なんか陰鬱です。しかも建物の中は照明がないわけじゃないけど、ほとんど真っ暗。

こりゃ引っ越したくなくなるだろうなという感じ。怖くて建物の中に入るなんてできません。

ここは賃貸ではなくて、前のスラムの自宅との等価交換なので、低所得者層ばかりの建物ですが、賃貸や売買が可能なんですね。貸します、という横断幕が出ていました。

スラムを「改善」する事業だったのでしょうが、実際に行ってみると、スラムのままのほうが日の光が少しは入って、空気の循環ももう少しマトモだったのかもなぁと思いました。

結局こうやって縦方向に集約したことで、空地ができて、不動産開発の可能性ができたのでしょうね。

とはいえ、子どもたちが通路や街路でウロチョロと遊んでいるのを見ると、この子たちの将来はどうなるものかなぁと思った次第。

別の修了生に聞いてみたら、ここは犯罪、薬物汚染などの巣窟だそうで、どうにもならん(改善しても結局、他の場所に似たような場所ができる)と言っていました。大人たちはもうどうしようもないかもしれませんが、せめてあの子どもたちが勉強できて、未来に希望を持てるようにする方法はないものか(そんなのあればとっくに誰かやってるのでしょうが)と逡巡させられました。

2020年11月1日

オランダだと、国鉄の列車に自転車を持ち込むことができますよね。

しかし今日の話題はオランダではありません。

翔んで埼玉でおなじみの「埼玉県」です。

というのも、僕がいま住んでる地元を走っている埼玉高速鉄道さんが、なかば実験的に、サイクルトレインを走らせたので試乗してきました。先着40名ということで、すぐに申し込み。

この臨時列車、10月31日(土)の午前に鳩ケ谷駅から浦和美園駅、夕方に浦和美園駅から鳩ケ谷駅への運行でした。自分の自宅は浦和美園までチャリで余裕で往復できる距離なので、往路だけ使ってみることにしました。

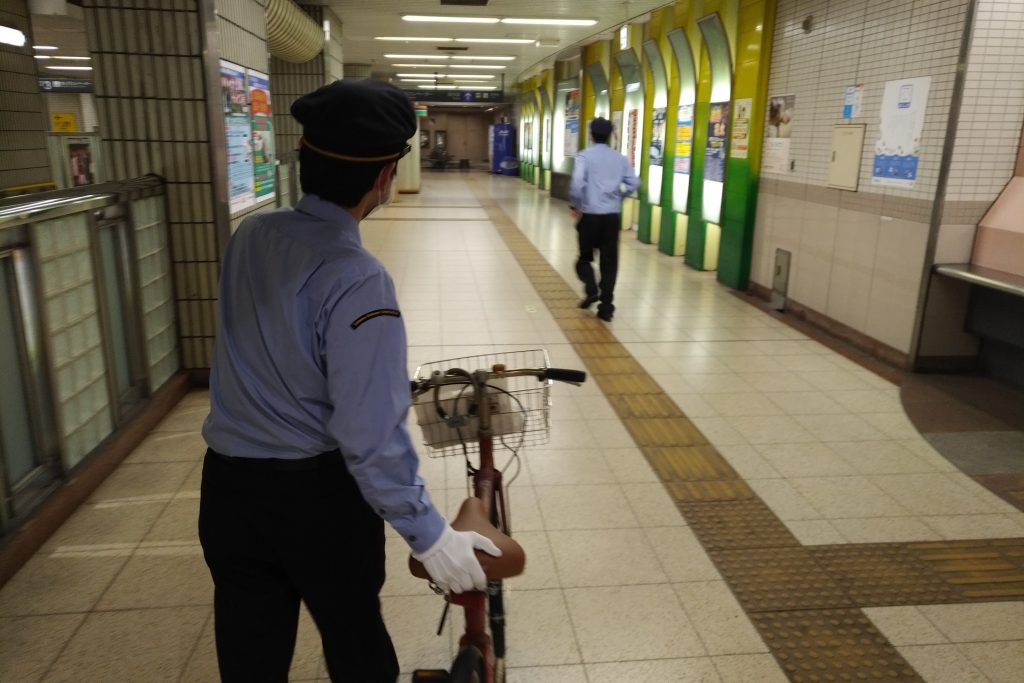

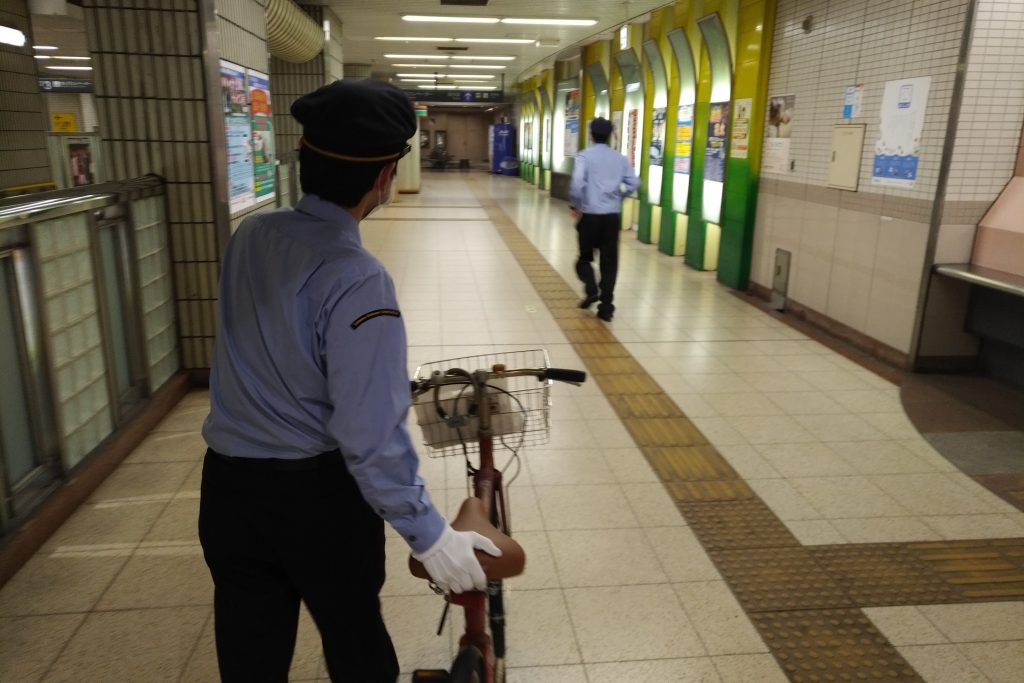

さて当日、40分くらい前に駅に到着(集合時刻は発車時刻の約20分前まで)。埼玉高速鉄道ってなにげに「地下鉄」ですので、地下のコンコースまでエレベーターで移動しなければなりません。ということで集合場所もエレベーター乗り場。係員さんがいて、名前の照合のうえ、参加証と参加賞を頂戴しました。

SRマニア垂涎のありとあらゆるグッズを頂戴しました\(^o^)/。

で、エレベーターに乗車。

これが、けっこう、厳しい(笑)。ハンドルを目いっぱい90度に切った状態でやっとなんとか入りました。スポーツサイクルだと縦に引き起こさないと無理ジャマイカ?

駅につくと、駅員さんが待機していて、自転車を引き取ってくださり、自分は自動改札で検札へ。

またエレベータに乗ってこんどはプラットホームへ。埼玉高速鉄道って正直申しまして、通勤・通学の足なので、昼間はかなり空いてます。ということでホームの、あまり人がこない場所で待機。ちょっと待っていたら続々と乗客がやってきまして、最終的にこの駅からは5名乗車でした。

「次の浦和美園方面の列車は臨時列車です。お客様はご乗車になれません。」ってアナウンスが妙にドキドキします。

さて・・・遠くからなんかゴォォォって音がかすかに聞こえる・・・

おっ?

おおお!「臨時」の表示!埼玉高速ではじめて見ました。でも「サイクルトレイン」って表示してほしかったなぁ・・・。

乗車前に係員さんが、車いす乗車なんかで使う渡り板を渡してくださり、その上を通過します。なので子供でも余裕。

1両に5名で、ベンチシート占有できるので、車内もぜんぜん余裕です。座って自転車を押さえておく感じ。揺れたら大丈夫かな?と思いましたが、運転手さんもけっこう気をつかっているのか、まったく揺れませんでした。自転車に手を添えてなくても大丈夫そうな感じ。

浦和美園駅では3番ホーム(埼スタ試合日などで使う臨時ホーム)に到着。ここでも係員さんが渡り板を出してくださいます。

乗客全員が降りるとけっこう、壮観でした。

1/3くらいがマジなツーリング用のチャリ、1/3くらいが家族連れ、そして1/3くらいが僕みたいなママチャリでした。

たまさぶろう参加で記念撮影もありました。

浦和美園の駅は地上駅で、臨時改札までスロープもあるのでラクチン。

ということで駅前で解散。本来はここから見沼田んぼのほうへ、自転車でピクニックなどに行くべきなのでしょうが・・・自分はイオンモールのユニクロでヒートテックの下着買って帰っちゃいました(^^;

サイクルトレインは来年春に、実験ではなく本気で運行するみたいです。見沼田んぼのほうで花見ができるそうで、それを狙ったツアーとなるみたいです。

こんなアイディアを実行しちゃうところは流石の埼玉高速さんだな、と思うなのですが、鳩ケ谷駅からは芝川沿いのサイクリングコースを使えば見沼田んぼに行けるので、ほんとうは始発の赤羽岩淵駅とか、南北線のどこかから出発にできれば、もっとインパクトあるだろうなぁ、と思うところ。とはいえ南北線のダイヤとの調整を考えると実現が難しいのもよくわかりますが・・・。