2016年6月17日

twitterで見かけて、何気なくおもしろそうだったので読んでみました、この本。

とてもよい意味で期待を裏切るものでした。

まずはどうでもいいことですが表紙。ネットで見ると黄色に見えますが、これ、金色です。とてもゴージャスw。

そんなことはどうでもよくて、中身なのですが、認知資本主義、マルチチュード論(←これはまだ小職完全に理解しきれず)などを参照しながら、「労働」の変容を説いています。僕はまだ古い思想体系に凝り固まっているのかもしれませんが、労働の対価として賃金が支払われるのであって、個人が生存のために手段として労働を提供することを前提にいろいろなモノゴトを考えておりました。しかし、認知資本主義においては、労働と余暇の間に境界線を描くこと困難で、生きることこれ即ち労働(生産)という非物質的労働が基本となってしまうようなのです。

実際、ボクにとって最近とても「不思議」な現象って、これで説明できることが多いような気がするのです。地方やイナカの「まちづくり」のような活動をする人々、より広い意味で「最先端」に見えるような活動をしている人々を遠くから眺めていると、どこまでが彼らの労働で、どこまでがプライベートなのか、その境界線が全く見えないのが、ボクにとって不気味で仕方ないのです。どこで生活費を稼いで家計を維持してるのか、謎なんですよね。もちろん何か手段があるのでしょうが。しかも、優秀と目される人々が、何かを生産しているようには見受けられないのです。失礼ですが、なんか、チャラチャラしてるな、という印象が強いわけです。

でも、確かに認知資本主義の時代においては、需要と供給がマッチしてそこに労働が発生し、生産性向上のための都市集積やイノベーションが発生するという従来のモデルを踏襲している以上、何もブレークスルーは起きない。むしろ、そもそも何が需要か、という人々の認知システムを創造してしまうことのほうに大きな意味があるのでしょう。だからこそ、現在、先駆者のように見える人たちは、従来の「生産」や「労働」という概念の枠では説明できない、新しい価値システムの創造に勤しんでいるのかもしれません。

僕は80~90年代の歌謡曲をいまだに愛好する保守的な人間なので、こういう、社会システムの大きな変革を目の当たりにすると、困惑するし、気持ち悪いなぁ、軽薄だなぁ・・・という気持ちを抱いて、自分の心を落ち着けようとするのかもしれませんが、もしかすると、従来の「労働」概念を捨てないことには通約不可能な、経済社会システムの大きな変革が、この20年程度で進行していくのかなぁ・・・なんて思えてきました。

とりあえず、復習がてら、この本のなかで何度も参照されている以下の本をいま読みはじめたところです。新しい都市(まちづくり)の姿を模索する必要性をひしひしと感じています。

2016年5月12日

今日はピーカン(死語)な一日ですね。自分は予定が夕方まで入ってないので、国道134号にドライブにでも出かけたいところですが、研究者のはしくれですもの。快晴の空を横目に部屋に篭って数字をイジクリたくなってしまいました。

「地方創生」のカラ騒ぎを横目で眺めるあたくしでありますが、確かに、若い人が東京に来なくなった、残らなくなったというハナシをよく耳にするようになりました。東京の有名私大よりも地元の公立大を選ぶ人も増えているそうです(これはあたしにとって死活問題なので困る)。自分の教え子でも、国Ⅰ受けて霞ヶ関でバリバリ働くよりも、地元の都道府県に戻って役場でノンビリ働くほうがいい、というのが徐々に増えてる気がします。そんなことで、10代・20代のリアルって地方回帰なんでしょうかね。

とはいえ今朝こんな記事を見つけて、自分が感じていたモヤモヤがすこしスッキリして、快哉したところであります。やっぱし地方に残るって「こ~の支配からの卒業♪」のチャンスを逃すことじゃないかな、と万年反抗期の僕的には思うわけで。

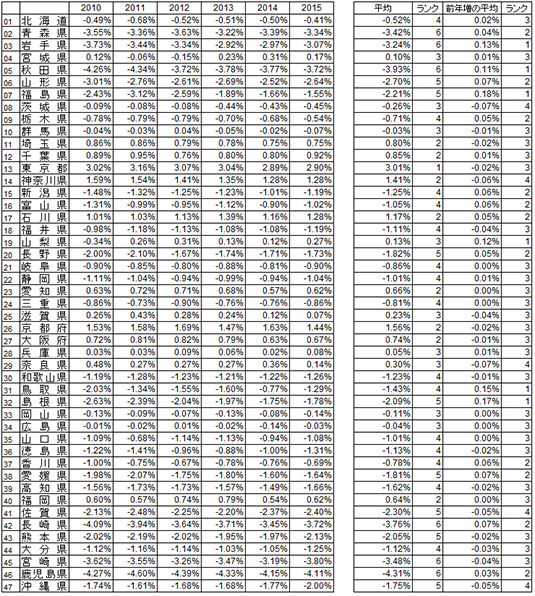

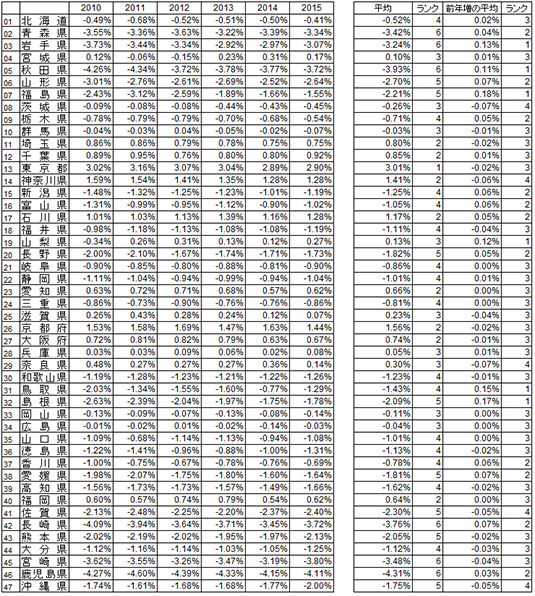

まぁそれはいいとして、「実際の数字はどうなってんのよ?」と気になったので、人口統計のエクセルファイルを取得して、若者の人口移動について調べてみました。本当は高度経済成長期と比較したかったのですが、ネットで5歳階級都道府県別の人口移動のエクセルファイルが取得できるのは2010年までだったので、直近のデータをいじってみました。

都道府県別の人口移動(転入超過数)の実数はネットにあったのですが、実数の多寡で比較してもあまり意味がなくて、都道府県の規模を均して、人口比でどれだけ転入(転出)超過かを見ないといけませんね。ということで前年10月1日の推計人口に対する転入超過数の比率を計算してみました。対象は15~19歳と20~24歳です。数字を×5したほうがいいのかな、前年の推計人口じゃなくて当該年の推計人口で割ったほうがコーホートを一致させる上でよかったかもな・・・といまごろ思ってますが後の祭りだし、まぁ傾向を見る上では大した問題ではないと思いますし、なんてったって受託業務でもないのにそこまでやりなおすのは面倒くさいのでこのまま突っ走ります。

まずは15~19歳です。大学進学に伴う移動だろうな、と推測される世代です、もちろん高卒就職もあると思いますが。

傾向をみるため、 6年の平均値と、前年からの増分の平均も計算しました。

またそれぞれの統計値について、ヒストグラムをつくって、僕の主観で階級を決めて、グルーピングしてみました。グルーピングした結果がこちら。

平均値

| グループ1 |

東京都 |

| グループ2 |

埼玉県,千葉県,神奈川県,石川県,愛知県,京都府,大阪府,福岡県 |

| グループ3 |

宮城県,茨城県,群馬県,山梨県,滋賀県,兵庫県,奈良県,岡山県,広島県 |

| グループ4 |

北海道,栃木県,新潟県,富山県,福井県,岐阜県,静岡県,三重県,和歌山県,鳥取県,山口県,徳島県,香川県,高知県,大分県 |

| グループ5 |

山形県,福島県,長野県,島根県,愛媛県,佐賀県,熊本県,沖縄県 |

| グループ6 |

青森県,岩手県,秋田県,長崎県,宮崎県,鹿児島県 |

やはり、学生の流入という意味では東京は圧勝ですね。あと、首都圏、大阪、福岡なども順当に多いのですが、不思議なのが「石川県」。どうやら高等教育機関が集積しているそうで、確かに学生が集まるようです。ちゃんとした分析も既にありました。グループ6の県では、大学進学を機に若者が出て行ってしまっている県ということでしょうが、マイナス4%という数字(高卒直後の移動のみと仮定しても同学年の20%)は、思ってたよりも小さいな、という気がします。

前年からの増分の平均

| グループ1 |

岩手県,秋田県,福島県,山梨県,鳥取県,島根県 |

| グループ2 |

青森県,山形県,栃木県,新潟県,富山県,石川県,長野県,香川県,愛媛県,長崎県,鹿児島県 |

| グループ3 |

北海道,宮城県,群馬県,埼玉県,千葉県,東京都,福井県,岐阜県,静岡県,愛知県,三重県,滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,和歌山県,岡山県,広島県,山口県,徳島県,高知県,福岡県,熊本県,大分県,宮崎県 |

| グループ4 |

茨城県,神奈川県,奈良県,佐賀県,沖縄県 |

前年とくらべてどれだけ改善したか、を平均してみると、この6年間の傾向が見て取れるかなと思って計算しました。最初と最後の年で比較するのはアンフェアですものね。で、ちょっとおもしろい傾向が見えてきます。まずは東日本大震災の影響で、平均としてみれば福島や岩手は流出がやはり多いのですが、最近の「改善」は著しい点です。つまり震災以降、次第に15~19歳の世代が地元にとどまるようになってきているということです。また鳥取県や島根県にも同様の傾向がみられます。以前に比べれば、地元に残る子が増えてきてるということですね。これがいわゆる「地方創生」的な現象と言えるのかもしれません。あ、そいえば地方創生担当大臣は鳥取出身ですわ。島根は吉田君効果でしょうか。

ほかにもいろいろ見るべき点はあると思いますが時間がないのでこれ以上書けません。興味ある人は個別の都道府県を見て、いろんな解釈を妄想してみてください。

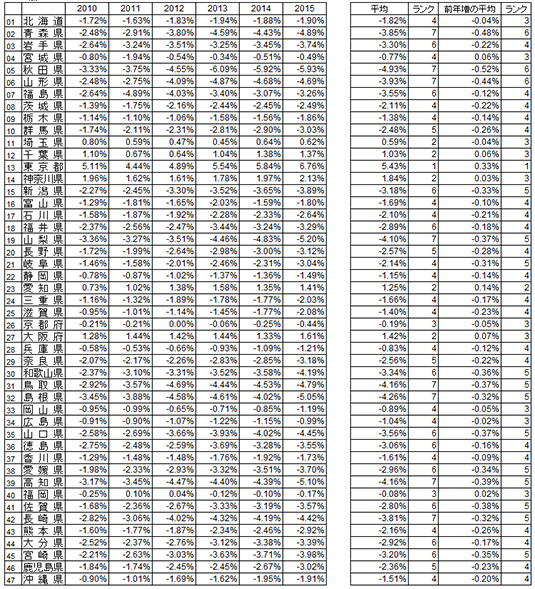

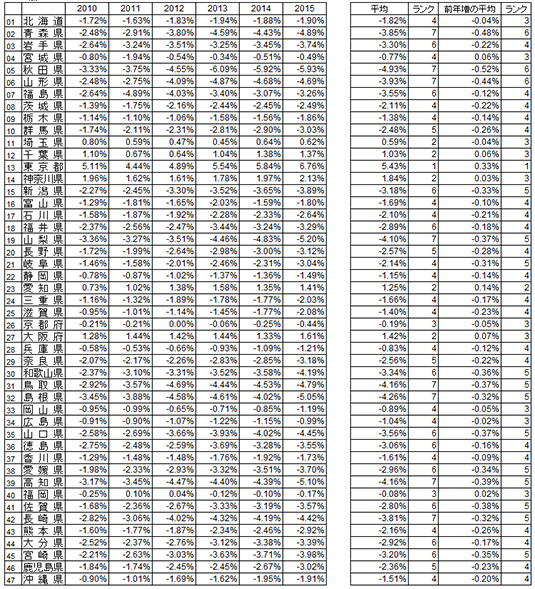

さて、次に20~24歳です。

こっちのほうが、15~19歳に比べてダイナミックですね。大学進学なんかよりも就職で移動することのほうが多いということなんでしょうかね。

15~19歳と同様に傾向をみるため、グループ化をしてみました。

平均値

| グループ1 |

東京都 |

| グループ2 |

埼玉県,千葉県,神奈川県,愛知県,大阪府 |

| グループ3 |

京都府,福岡県 |

| グループ4 |

北海道,宮城県,茨城県,栃木県,富山県,石川県,岐阜県,静岡県,三重県,滋賀県,兵庫県,岡山県,広島県,香川県,熊本県,沖縄県 |

| グループ5 |

群馬県,長野県,奈良県,鹿児島県 |

| グループ6 |

岩手県,福島県,新潟県,福井県,和歌山県,山口県,徳島県,愛媛県,佐賀県,大分県,宮崎県 |

| グループ7 |

青森県,秋田県,山形県,山梨県,鳥取県,島根県,高知県,長崎県 |

やっぱしここでも東京が圧勝です。次いで首都圏、中京圏、関西、福岡と続きます。20~24歳では、「石川県」みたいな不思議な県は存在しないですね。全体として順当な印象があります。グループ7の、流出のとても多い県をみると、やはり主要交通路からすこし外れていて、アクセスの悪さから産業立地が弱いんじゃないかな、と推測される県が多いですね。

前年の増分からの平均

| グループ1 |

東京都 |

| グループ2 |

愛知県 |

| グループ3 |

北海道,宮城県,埼玉県,千葉県,神奈川県,京都府,大阪府,岡山県,広島県,福岡県 |

| グループ4 |

岩手県,福島県,茨城県,栃木県,群馬県,富山県,石川県,福井県,長野県,静岡県,三重県,滋賀県,兵庫県,奈良県,徳島県,香川県,熊本県,大分県,鹿児島県,沖縄県 |

| グループ5 |

新潟県,山梨県,岐阜県,和歌山県,鳥取県,島根県,山口県,愛媛県,高知県,佐賀県,長崎県,宮崎県 |

| グループ6 |

青森県,秋田県,山形県 |

東京圧勝です。平均だけじゃなくてここ5年間、いいイキオイで増え続けてるということ。東京でおもしろいのが、15~19歳では増加傾向にあるわけではないのに、20~24歳では圧倒的に増加傾向です。つまり、大学進学による東京への流入は以前とあまり変わらないけど、就職による流入がすごい勢いで増えてるということです。「地方創生」のために都内の大学定員を絞るみたいな施策をどこかの省が言ってるそうですが、エビデンスを見れば、実はそんなことより、企業がこれまで以上に東京に若者を呼び寄せているのを止めさせるほうが先決だということですね(まぁそれを政策的にできるかどうかは別のハナシとして)。

で、数字を見てみると、愛知県が一歩飛びぬけて毎年の改善が著しいということで敢えて別グループにしました。やっぱここ数年の中京圏は景気がよくて、人をどんどん雇ってるんっすかね(トヨタとか三菱重工とか?)。

また東北の被災地では、15~19歳で流出の歩止まりが見られたのですが、20~24歳では特に目立った改善はみられないです。仕事がなければやはり出て行ってしまうということでしょうか。青森、秋田、山形は平均値としても、トレンドとしても、若者層の流出に歯止めが止まらない、という厳しい状況が見て取れます。

さて、相変わらず外は超快晴なのでそろそろ終わりにして外出しようかと思いますが、結論としては「東京圧勝」に変わりはないということでしょうか。

いろいろ議論できることはあると思いますが、今日はこれまで。分析に使ったエクセルファイルもアップロードしておきますね。

2015年11月25日

このところ地方創生の美しい話題ばかりで、そのイケイケでリア充な感じに妬みの感情ばかり抱いておりました。でも、実はそうでもないのかなー、と思い始めてイライラが収まりつつある今日この頃でございます。

青少年期をバブル経済真っ只中で成長したあたくしにとって、「未来ある若者がなんでド田舎に移住すんだよ?」と、不思議でならないわけです。過疎地だよ。NHKで毎朝やってた「明るい農村」みたいなとこだよ。未来なんてないじゃん。

どっかの意味不明な農本主義カルト集団みたいな思想と大して変わらない流行に洗脳されてる若い連中なんじゃないか・・・と訝しく思わざるを得ないわけです。

しかし、Uターンのムーブメントがここまで大きくなってくると、テキトーにスルーするわけにもいかず、真剣に実態を眺める必要性をひしひしと感じております。

じゃぁなんでみんなイナカに帰るのか。すこし冷静に考えてみました。

第一に、東京における事業経費、生活費が相対的に高くなりすぎた、というのは事実としてあるのではないかと思います。アジア資本の流入で都心の地価は高騰しているようですし、電車移動も便利とはいえ混雑と長時間通勤は決して安くないコストです。それに比べて、イナカは中心市街地の衰退やら空き家問題やらでオフィスや住宅の家賃は低下傾向にありそうですし、移動もマイカーで余裕ですし、職場から徒歩圏の中心市街地に住んでも大した家賃ではないのでしょう(※これについてはエビデンスが必要ですが)。起業するなら、東京よりも地方都市やイナカのほうが便利かもしれません。いまならネット環境もあるしね。

第二に、都市の魅力が低下しているのかもしれません。イナカっていうのは、みんながみんな知り合いで、常に監視されているような抑圧感が蔓延しているもんだ、というのが私の思い込みです。イナカこそパノプティコン、監視社会の最たるものでしょう。そんな抑圧から解放されたくて、夜汽車でトーキョーへ旅立つ・・・という70年代フォークソングの歌詞みたいな人口の社会増減が発生していたのでしょう。逆に、トーキョーに来れば、誰も知り合いはいないわけです。せいぜい大学のクラスメイト、職場の上司や後輩、そういう希薄でドライな限られた人間関係こそが、ウェットでしがらみだらけのイナカの規範から解放してくれる都市としての魅力だったのでしょう。「あの人、いつも飲み屋で話すんだけど、昼間はなにやってんだか知らない」みたいな世界。

しかーし!いまや時代はSNS。朝から晩まで、スマホを指でスリスリしては、ほんとうの友達でもない知り合いどもが、毎日のようにリア充自慢大会を繰り広げるのをため息ついて眺めるばかり。しかし余計なつぶやきをしようものなら義憤に駆られた匿名の人々に言葉の袋叩きに遭う。イナカの面倒な人づきあい以上に面倒な人づきあいがSNS上で展開されているわけです。そのくせ「○○○なう」とかつぶやいて、監視社会に自ら身投げしてしまう私たち。じゃぁ東京なんて来る必要ないじゃん。世界中どこにいてもSNSのコミュニティに所属する限り抑圧されるんだから。東京に来ても自由になれなくなっちゃったんでしょうね。

もっとポジティブにとらえれば、東京に来なくても、いろんな人たちとSNSでつながることができるわけです。以前は東京に来ないと面白い人たち、尖った人たちに遭えなかったわけですが、いまやネットで世界中どこからでもつながれるわけです。それならイナカでもいいや、ってことになりますわね。

しかも東京でないと食べられないもの、買えないもの、見れないもの・・・ほぼすべて消失しちゃったんじゃないでしょうか。ネットで何でも買える時代ですし、東京に住んでたって結局はネットでモノを買うわけです。テレビだって昔のイナカなら、ブースターのスイッチ入れて、UHFの微妙なダイヤルを合わせて、ノイズを我慢しながら数少ないチャンネルから番組を見る・・・しかも東京から数日遅れで「ヘンな時間」に放送されてる・・・って時代じゃなくなってる。若い人ならそもそもテレビじゃなくて、ようつべやらその他WWWでコンテンツを見る時代なわけです。これもイナカで十分。

こうして考えると東京の魅力って何なんでしょうね?いまだに大学進学時に上京する人たちはかなりの数に上ると思いますが、今後、ネット経由で大学講義ができるようになれば、進学時の上京さえ激減してしまうかもしれませんね。

いやー、そんなことはないだろう・・・と自分の中でツッコミつつ、社会の構造を考えれば考えるほど、上京することの意味が消失してきているようにも思えてなりません。